近年、WEBマーケティングはビジネスにおいて欠かせない要素となっています。

しかし、「WEBマーケティング」という言葉は知っていても、その全体像や具体的な手法、成功させるためのポイントを理解している人は少ないかもしれません。

また、SEOや広告運用、ホームページのリニューアルなどをしても、それらが売上につながっていないケースも多いのが現状です。

それは何故なのか?

この記事では、WEBマーケティングの背景にある理論を用いて、ロジカルに問題を解決するための切り口を示しています。

WEBマーケティング・WEB集客を成功させたいとお考えの方は、是非参考にしてください。

WEBマーケティングとは

WEBマーケティングとは、インターネット上のWEBサイトやSNS、広告などを活用して商品・サービスの認知拡大や売上向上を図るマーケティング手法のことです。

そもそも「マーケティング」とは

そもそも「マーケティング」とは、企業が顧客のニーズに応えるものを創造し、その結果として売上を上げるための活動全般を指します。

日本マーケティング協会のマーケティングでは、以下のように定義づけています。

(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。

(2025年8月現在)

したがって、マーケティングとはセールス、販売活動、プロモーションだけを指すのではなく、ニーズ(課題)を汲み取ってそのソリューションを提供するまでを指します。

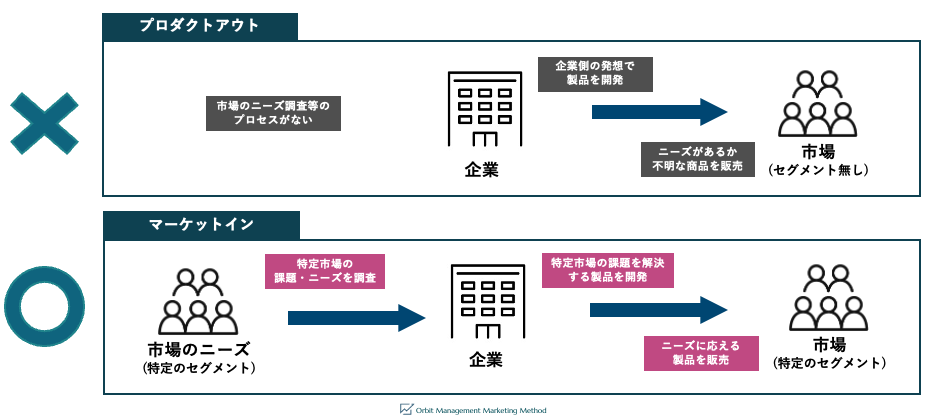

そして、自社が売りたいものを売るという「プロダクトアウト」の発想ではなく、あくまでも顧客(市場)のニーズに対応するという「マーケットイン」の発想であることが、「マーケティング」の概念に組み込まれています。

そのため、「マーケティング活動」は、市場調査や既存顧客のニーズ調査から始まり、ターゲットの選定、商品開発、プロモーション、販売、そして顧客との関係構築に至る流れを「全てやる」必要があるのです。

WEBマーケティングはインターネット上で行われるもの

WEBマーケティングとは、この「マーケットイン」を実現するためのマーケティング活動を、インターネット上で行うものです。

WEBサイトやSNS、メール、動画など、さまざまなオンラインチャネルを活用して、商品やサービスの認知度向上、見込み客の獲得、売上向上を目指します。

「WEB」で行うことのメリットは、顧客がWEB上で見ているコンテンツや、流入元などのアクセス状況、滞在時間、クリックした箇所などを細かく分析できる点です。

売上の変動と、WEB上のどのデータが相関しているのかを分析して明らかになれば、何を強化すべきなのかが分かります。

そうすると、オフラインで集客やマーケティングをするよりも精度の高い施策を打ち出せるということになります。

「WEB上」でマーケティングが行われることのメリット

WEBを活用してマーケティングを行うスタイルは1990年代の中盤から普及してきており、「WEB上」でマーケティングが行われることにより、従来にはなかった様々なメリットがあります。

これは、大企業と中小企業とで全く異なるメリットになるため、それぞれを分けて、以下のようにまとめました。

大企業のWEBマーケティングのメリット

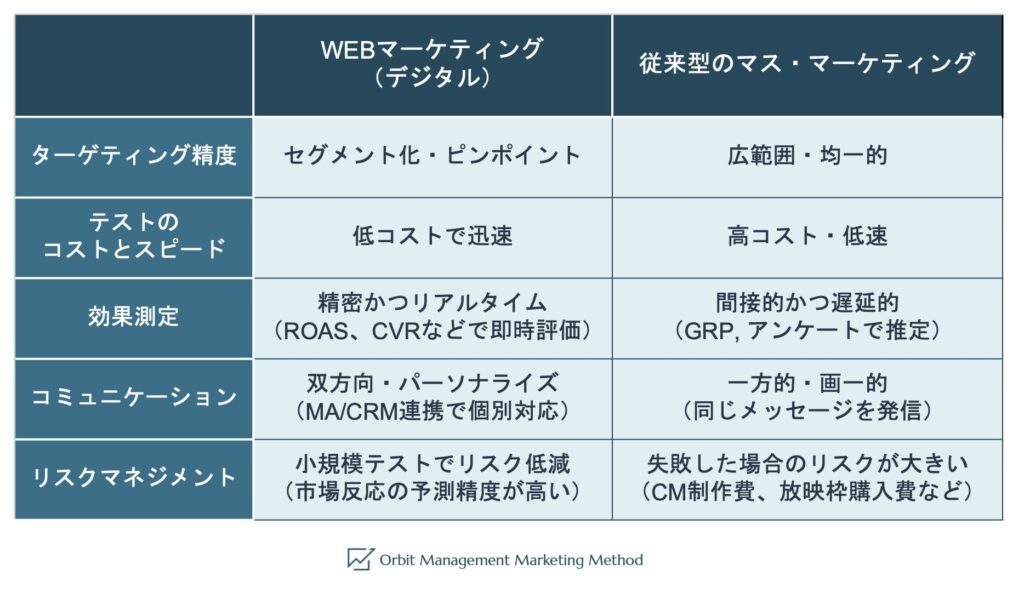

大企業にとって、WEBマーケティングの登場は、従来のマスマーケティングを「無駄なく、速く、正確に」進化させるためのツールとなりました。

日本の広告費全体では、2019年にインターネット広告がテレビ広告を超え、2021年にはテレビ・新聞・ラジオ・雑誌のマスメディア4媒体の合計を超えています。

ビジネスの意思決定と効率性を根本から改善する変革になっています。

市場へのアプローチ:無差別から個別最適へ

WEBマーケティングは、市場セグメントを極限まで細分化し、特定の顧客層にのみリソースを集中投下することを可能にしました。

- 従来のマス広告が不特定多数に同じメッセージを流すことで「無駄打ち」が生じていたのに対し、WEBマーケティングは顧客の行動データに基づき、購買意欲の高い特定のセグメントを正確に特定。限られた予算を最も効果の高い層にピンポイントで投下することが可能となります。

コスト効率とリスクマネジメント

WEBマーケティングは、高額な初期投資が必須だったマス広告とは異なり、コスト効率とリスク管理の精度を劇的に高めます。

- 低コスト・高速テスト:高額な市場テストを行う代わりに、少額の予算で複数の広告やメッセージをセグメント単位でA/Bテストできます。これにより、高額なマス広告を打つ前の市場予測精度が向上し、テスト結果をリアルタイムで反映できます。

- リスクの低減:小規模テストで市場の反応を正確に予測し、施策の失敗による巨額な損失リスクを大幅に低減します。

測定の精度と意思決定の科学化

WEBマーケティングは、広告が実際に売上にどれだけ貢献したかを客観的かつ定量的に証明することを可能にします。

- リアルタイムな効果測定:GRP(延べ視聴率)といった推定指標ではなく、ROAS(広告費用対効果)、CVR(コンバージョン率)、LTV(顧客生涯価値)といった定量的な指標で成果を追跡・測定できます。

- データドリブンな改善:データに基づき、効果の低い施策を即座に停止し、予算を効果の高い施策に集中させる高速なPDCAサイクルを実現します。

コミュニケーションのパーソナライズ化

顧客を画一的に扱うマス広告に対し、WEBマーケティングは顧客一人ひとりとのエンゲージメントを深めます。

- 双方向の対話:MA/CRMツールを活用し、顧客の状況やニーズに合わせた個別最適化されたメッセージを配信できます。これにより、膨大な顧客基盤を持つ大企業でも、顧客に「個別に対応してもらえている」という感覚を与え、ブランドへの信頼と愛着を高めることができます。

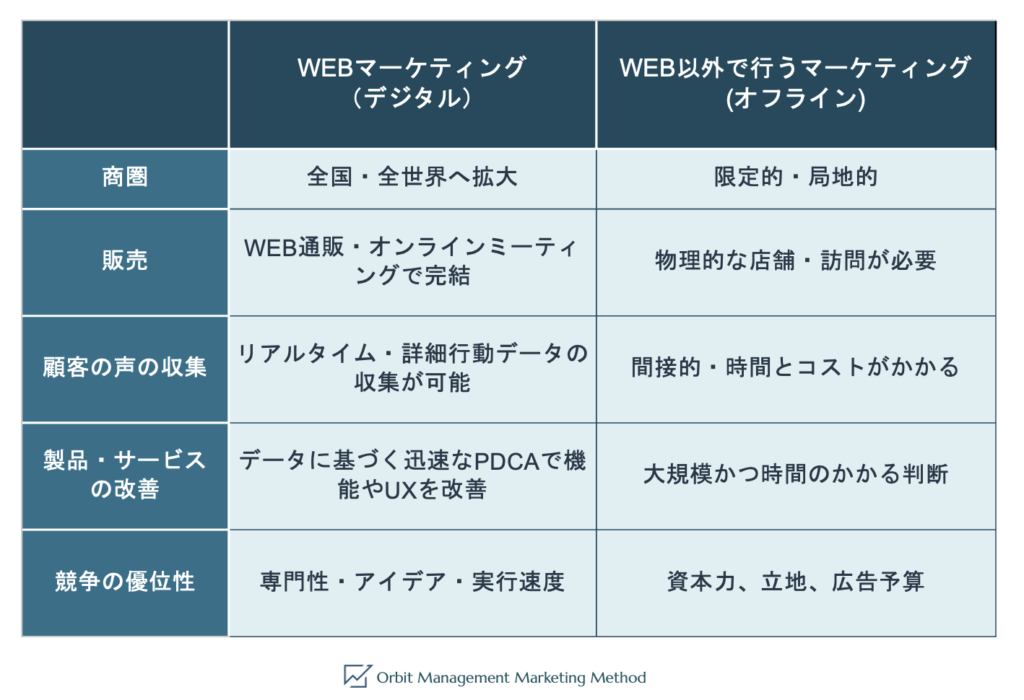

中小企業のWEBマーケティングのメリット

中小企業にとって、WEBマーケティングはプロモーションだけでなく、「全社的なPDCAの仕組み」そのものです。

顧客がWebサイト上で示す行動データ(どこを見たか、どこで離脱したか)やSNSでの直接的なフィードバックは、そのまま「製品開発」「営業プロセスの改善」「顧客サポートの充実」のための貴重なインサイトとなります。

しかも、資本力が十分でなくても、全国・全世界へと商圏を広げることが可能になりました。

WEBマーケティングは、中小企業が大企業と同じステージで戦うことを可能にしているのです。

地理的制約がなくなり商圏が拡張

WEB登場以前の集客は、店舗周辺の口コミや地元のフリーペーパーなど、物理的な距離に制約されていました。しかし、今は違います。

- 商圏の広がり:地域に関係なく、ニッチな需要を持つ顧客をWebサイトに集客可能に。独自の技術力という強みを武器に、遠方の顧客を獲得できます。

- 販売形態の柔軟化:WEB通販やオンラインコンサルティング(Webミーティング)が可能になり、物理的な移動なしに商品・サービスを提供できます。これにより、高額な物流コストや営業の時間的制約が大幅に消滅しました。

ビジネスモデルの質的な改善と高速化

商圏が広がっただけでなく、ビジネスモデル全体が「顧客起点」で改善できるようになりました。

- 顧客の声と行動データのリアルタイム収集:従来のアンケートや営業報告に頼るのではなく、Webサイトのアクセス解析、SNSのコメント、チャットツールから、全国の顧客の「生の声と行動データ」を常時収集できます。

- PDCAサイクルの高速化:収集したデータを基に、製品やWebサイトのUI/UXを迅速に改善することが可能になりました。「アイデアと実行の速さ」が「資本力」よりも重要になってきています。

- 競争優位性の源泉:資本力ではなく、「専門性」や「顧客体験の質」といった無形資産が競争の武器に。特定の分野で専門家としての信頼を全国に発信し、ブランド化が可能です。

WEBのメリットを享受しないマーケティングはどうなるのか

たとえば、仮に現在、WEBマーケティングを行っているとして、大企業のマーケティング戦略で「広範囲・均一的」な広告配信をしていたり、中小企業において「データ分析を伴わないPDCA」を行っているのであれば、WEBマーケティングの強みを活かしきれていないことになります。

その場合、形の上ではWEBを活用していたとしても、従来型の粗いマーケティング戦略を踏襲してしまっていることになります。

そして、WEBマーケティングを全く行っていない場合、もちろんこのメリットは享受できません。

そのため、WEBマーケティングの強みをしっかり活かせる戦略を実行していかなければ、それを実行できている競合に勝てないということになります。

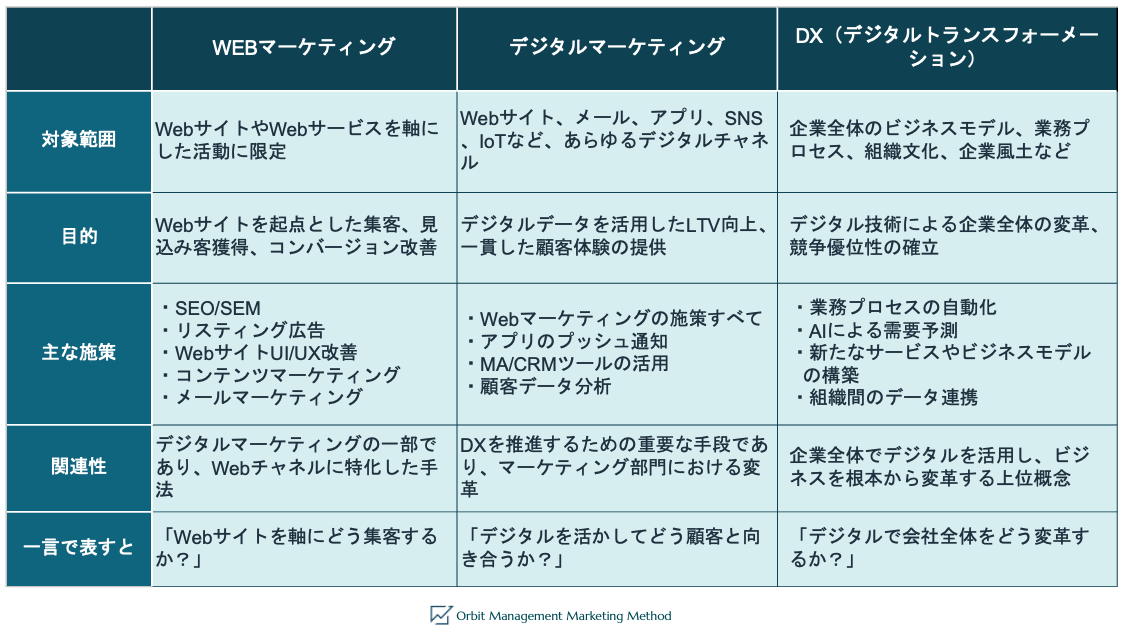

WEBマーケティング/デジタルマーケティング/DX の違い

「WEBマーケティング」には、似たような言葉・概念があります。

特に「デジタルマーケティング」、「DX」は違いが分かりにくい概念です。

いずれも「デジタル」という共通点を持つため混同されがちですが、それぞれ指し示す範囲や目的が異なります。

「WEBマーケティング」の範囲

WEBマーケティングは、WEBサイトやWEB上のサービスを軸に行うマーケティング活動です。

WEBマーケティングの目的は、自社のサイトへユーザーを集め、そこでの行動を分析し、最終的に商品の購入や問い合わせといった成果につなげることです。

具体的な手法としては、以下のものが挙げられます。

- Google、Yahoo!、Bingなどの検索エンジンで、検索順位を上位化させて見込み客を呼び込むSEO(検索エンジン最適化)

- 検索エンジンの検索結果の上部に自社サイトへの広告を表示させるリスティング広告

- WEB上のニュースやブログなどにバナー広告を表示させるディスプレイ系の広告

- Instagram、LINE、YouTube、X(旧Twitter)、FacebookなどのSNSプラットフォームに投稿して見込み客を呼び込むSNS、そして投稿フィールドなどに広告を配信するSNS広告

- ブログ記事などで情報を提供して見込み客を呼び込むコンテンツマーケティング

- メールで購入を促したり情報を提供するメールマーケティング

「デジタルマーケティング」の範囲

デジタルマーケティングは、WEBマーケティングの全てを含み、それよりも広い概念です。

WEBサイトだけでなく、メール、アプリ、IoT機器など、あらゆるデジタルチャネルやデバイスを横断して、顧客との接点を増やし、データを活用してコミュニケーションを最適化する活動全般を指します。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

- WEBサイトでの行動履歴を元にメールで最適な商品を提案

- スマートフォンの位置情報データを活用して実店舗にいる顧客にクーポンを配信

- MAツールを活用してステップメールを送信したり顧客をスコアリング

- CRMツールを活用して適切なタイミングにメール送信やクーポン発行を実行

- ホームページにチャットツールを設置してユーザーのエンゲージメントを高める

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の範囲

最後に、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、マーケティング部門に限定されるものではなく、企業全体の変革を意味します。

これは単にデジタルツールを導入することではなく、デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織の文化そのものを根本から変革し、市場での競争優位性を確立することを目指します。

デジタルマーケティングやWEBマーケティングが顧客との関係構築・購買促進を目的にするのとは異なり、DXは生産、人事、サプライチェーン、顧客接点など、企業活動全体を効率化し価値を生み出すことを目指します。

WEBマーケティングの目的

WEBマーケティングの目的は、WEB上にある検索エンジンやプラットフォームを活用して、顧客との関係を築き、売上につなげることです。

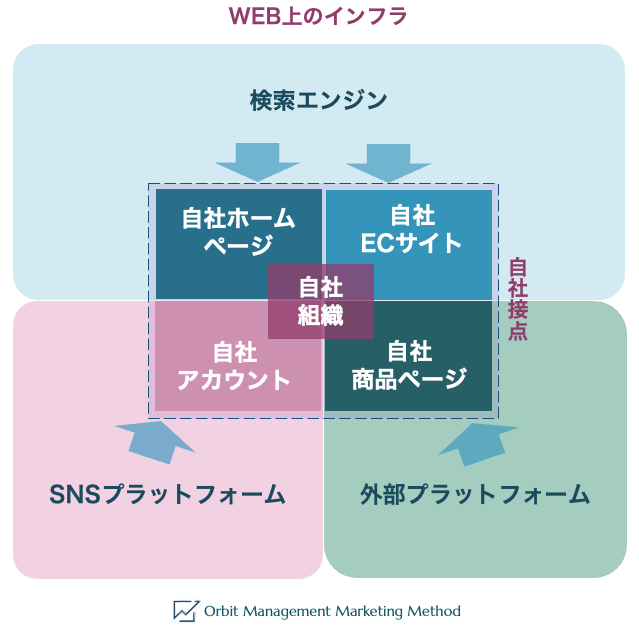

まず、WEB上に「自社の戦略的な接点」を構築する

WEBマーケティングの基盤となるのは、不特定多数のユーザーが集まる「巨大なWEB上のインフラ(検索エンジンやSNSプラットフォームなど)」です。

そこに自社の接点(拠点)を設け、売上に繋げていく活動全般が「WEBマーケティングの目的」です。

検索エンジン

- インフラ:「検索エンジン(Google, Yahoo!, Bingなど)」があり、ユーザーはここで課題解決方法や情報を検索して探す。

- 戦略的接点:「ホームページ/オウンドメディア」、「ECサイト」を構築し、企業やブランドの信頼性と専門性を証明してユーザーを育成したり、ECサイトの場合は販売まで行う。

SNS

- インフラ:「SNSプラットフォーム (X (旧Twitter), Instagram, TikTok, YouTubeなど)」があり、ユーザーはここで交流し、共感する情報を消費する。

- 戦略的接点:「自社公式SNSアカウント」を構築し、ブランドの世界観とパーソナリティを伝え、ファンと対話する。

外部プラットフォーム

- インフラ:「Amazon・楽天市場などのプラットフォーム」があり、ユーザーはここで商品を比較して購入する。

- 戦略的接点:「自社商品ページ」を構築し、商品の魅力や自社の信頼につながる情報を掲載し、ユーザーに購入してもらう。

「巨大インフラ」の中で「自社の戦略的接点」のパフォーマンスを上げる

WEBマーケティングとは、端的に、

「WEB上の巨大なインフラ(検索エンジン、SNSなど)でユーザーの興味を引きつけ、『自社の戦略的な接点(ホームページ、ECサイトなど)』に誘導し、そこで顧客との関係を深めながら、最終的な問合せや購入(売上)を獲得する活動のすべて」

であると表現できます。

したがって、WEBマーケティングを成功させるステップは、第一に「WEB上のインフラの中からアクセスを増やし、その訪問者の質を高めること」、第二に「自社の戦略的接点において、コンバージョン率を高め、ブランドイメージを高めること」、となります。

更に、「マーケティング」というのは分析をもとに改善していくという概念を含むため、第三のステップとして「データ分析・環境分析により、売上・利益拡大の仕組みを整える」が入り、最終的なところまで突き詰めると、それらを実現するために「継続的に売上・利益を確保できる自社組織をつくること」を目指していくことになります。

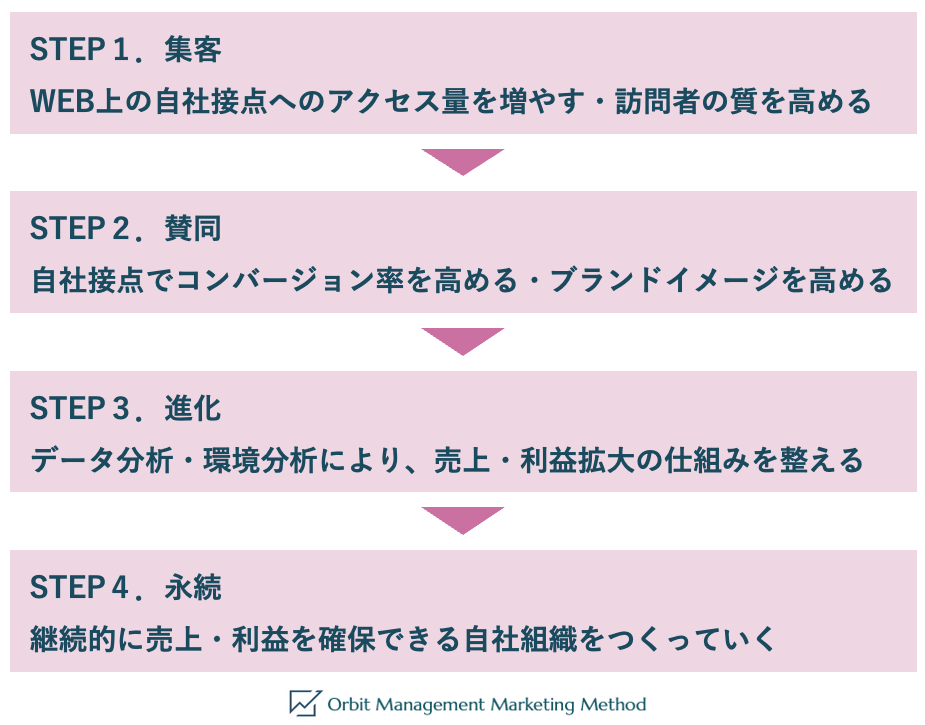

その4つのステップをまとめると以下の図のようになり、4つのステップは、「集客」→「賛同」→「進化」→「永続」と言い換えることができます。

WEBマーケティングは何故うまくいかない? 成功させる方法とは

上記のとおり、WEBマーケティングの目的は以下の4つのステップを着実に駆け上がることだと言えます。

- 集客:WEB上でのアクセスの量を増やす・訪問者の質を高める

- 賛同:自社接点でコンバージョン率を高める・ブランドイメージを高める

- 進化:データ分析・環境分析により、売上・利益拡大(事業拡大)の仕組みを整える

- 永続:継続的に売上・利益を確保できる自社組織をつくっていく

WEBマーケティングがうまくいかないケースは、ほとんどが1もしくは2の壁を乗り越えられない状態です。

1の集客は、SEO対策や広告運用などにより、コストをかければある程度クリアすることが可能です。

そして2の課題は、ホームページなどでしっかりと自社の優位性を訴求していくことになり、経営戦略の観点がないとクリアするのが難しくなります。

これは、コンサルティング会社に集客を依頼していたとしても、ある程度のレベルのコンサルタントでなければクリアできません。

WEBマーケティングが難しくなっている理由として、以下のような現状があげられます。

WEBマーケティングの業界を取り巻く現状

参入企業の増加と競争激化

- 多くの企業がWEBマーケティングに参入

- 広告費の高騰

- 差別化が難しくなっている

SEO対策の難易度が上昇

- Googleの評価における品質要求の高まり

- 小手先のテクニックのSEOは通用しなくなった

- 技術的なSEOと心を動かすコンテンツの両立が必要

情報氾濫とユーザーの広告慣れ

- 広告メッセージへの感度が鈍化

- 広告を無視したりスキップする回避行動が増加

- 自身で調べて解決する能力が高まり問合せ数が減少

パーソナライズの重要性増大

- 個々のユーザーに合ったコンテンツの提供が求められる

- 一貫した高品質なブランド体験を期待される

上記のような状況により、「WEBの対策をすれば売上が増える」時代が終わり、求められるノウハウが高度化しています。

経験があり、最新の情報に触れているハイレベル人材でないと成果を上げにくい状況になっています。

しかし一方で、こうした状況を打破して売上を増やすことは可能です。

次のパラグラフからは、当社が売上を数倍に増やした事例で用いた考え方、施策について解説していきます。

WEBマーケティング成功への道筋と改善策の優先順位

WEBマーケティングが成功させるには、ある程度決まったスタイルがあります。

一方、うまくいかなかったり、失敗する場合、成功する方法と裏返しの原因が生じています。

ここでは、その原因と改善する優先順位について見ていきましょう。

経営戦略の中のWEBマーケティングの立ち位置

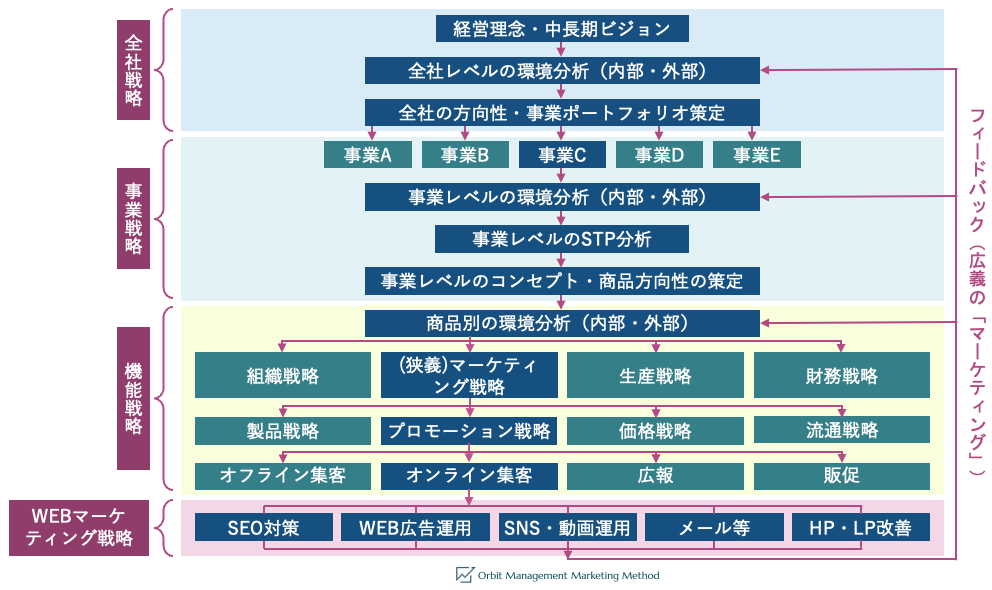

WEBマーケティングというのは、経営戦略策定プロセスの全体の中では、もっとも末端にある施策です。

例えば、今まで何もWEBマーケティングの施策をしてこなかった会社が、SEO対策や広告運用、SNS運用を始めてうまくいくのは、最下部のピンクの部分より上がしっかり出来ているケースです。

逆にWEBマーケティング施策を何年やってもうまく行かない会社は、ピンクの部分より上が不十分であり、それを改善できないままピンクの部分だけを対策しているケースです。

上記の図を順を追って説明しますと、まず始めに、会社としてのビジョンを定める「全社戦略」があり、ここで会社全体の進むべき方向を定めます。

そして、いくつかの事業分野でマネタイズしていく場合、ここに「事業戦略」の策定プロセスが入ります。

いくつかの事業のポートフォリオ(リスク分散を考慮した組み合わせ)を決め、各事業がそれぞれの業界でどう戦っていくかの分析(3C分析やSTP分析)を行ったのち、具体的な商品・サービスの方向性を定めます。

その後、この事業戦略にもとづき、以下の「機能戦略」を定めます。

「製品戦略」では、各商品・サービスを設計し、ニーズに応える品質を確保していきます。

「価格戦略」では、販売価格を決めたり、キャンペーン・値引き戦略を企画して実施していきます。

「流通戦略」では、店舗などの販売チャネルを決め、効率的なロジスティクスを構築します。

そして「プロモーション戦略」の「オンライン集客」段階で、ようやくWEBマーケティング戦略が登場します。

したがって、最後のWEBマーケティング戦略を完璧に出来たとしても、その上流工程の「製品戦略」「価格戦略」、そしてそもそもの「商品」の方向性が間違っていると、売上が増えません。

さらに、WEBマーケティングの施策が間違っていると、売上アップがもっと遠のくことになります。

「何故、WEBマーケティングがうまくいかないのか?」という状況に陥っている場合、WEBマーケティング自体に問題があるほか、その上流工程のいずれかに問題があるのか、専門家による見極めが必要になります。

WEBマーケティングがうまくいかない場合の課題と改善する順序

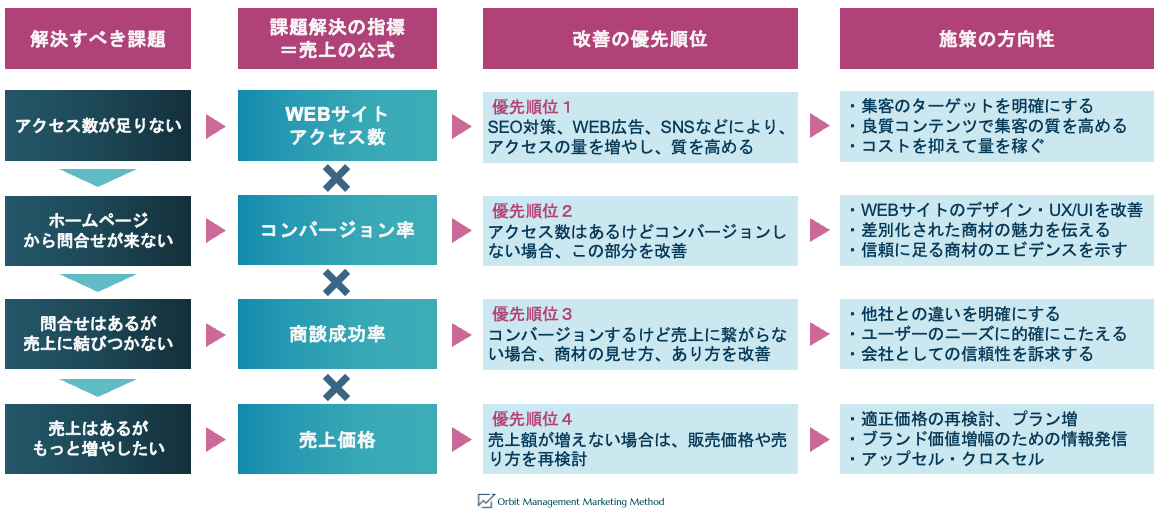

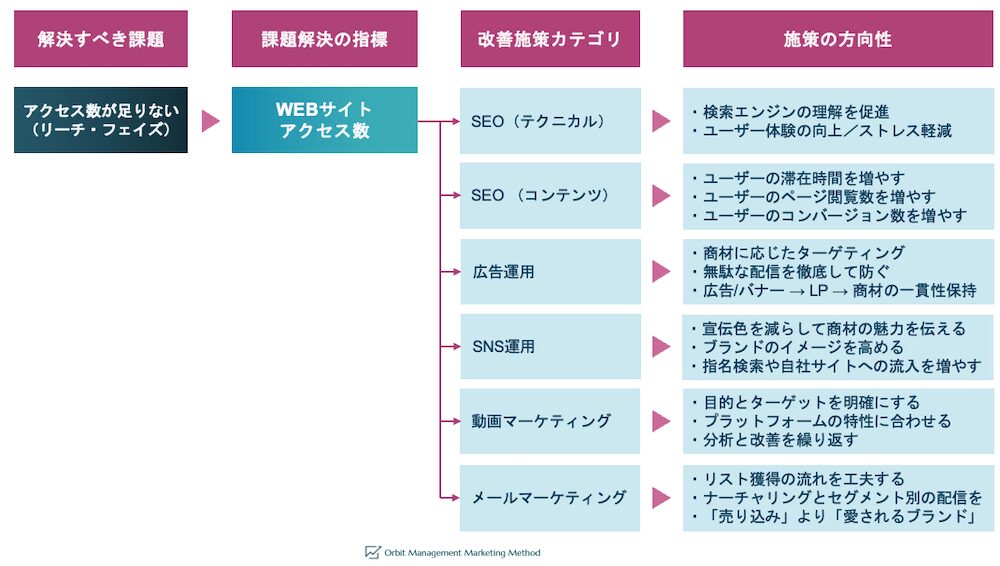

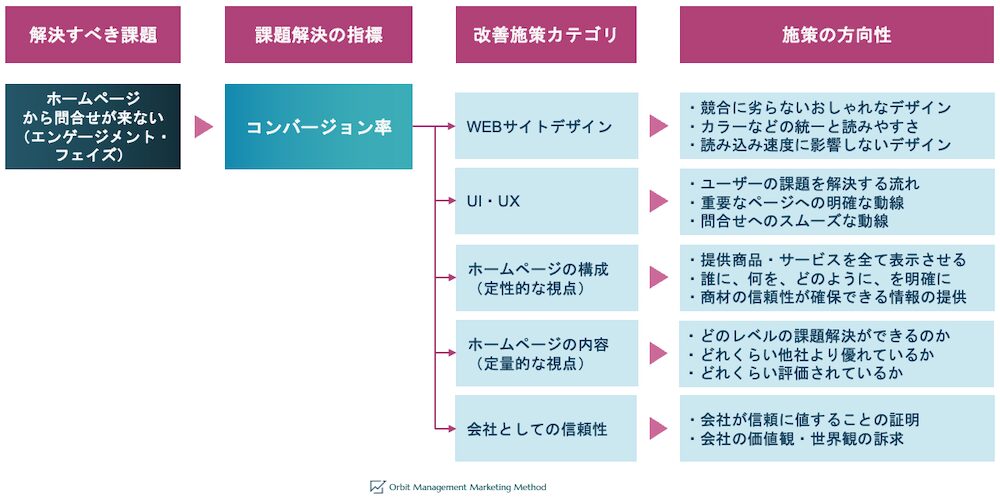

WEBマーケティングで解決すべきステップは、先述のとおり4つあると記載しましたが、集客から売上の部分をより細分化すると、よくあるパターンは以下の4つになります。

- ホームページ(自社の戦略的接点)へのアクセス数が足りない・アクセスの質が良くない

- ホームページから問合せが来ない

- 問合せはあるが売上に結びつかない

- 売上はあるが業界シェアが増えない

うまくいっていない場合は、これらのいずれかを解決していくことになります。

一般的には、解決すべき課題と、改善施策の優先順位は、次の図のようになります。

WEBサイトアクセス数 ✕ コンバージョン率 ✕ 商談成功率 ✕ 売上単価、というの式が売上を示すため、各指標を改善していくことで、自ずと売上が増える仕組みです。

掛け算による計算式ですので、SEO、広告、SNSなどのアクセスの部分だけに力を入れても、ホームページでのコンバージョン率や商談成功率がゼロに近ければ、集客のコストが無駄になってしまいます。

それぞれのフェイズについて、改善の方向性は以下のようになります。

優先順位1:アクセス数を増やす

まずは、アクセス数が増えないと、何も始まりません。

ホームページに訪れた人が、お問い合わせや購入する確率は数%です。

商材等によりますが、通常は1%前後で、高くても数%、1%以下も全く珍しくありません。

そうすると、ホームページに訪れたうちの100人に1人、1000人に1人が問合せをする計算になります。

毎月、何十件、何百件もの問合せを獲得するためには、数万から数十万のアクセス数が必要になります。

また、アクセスが増えれば良いというわけでもなく、その質を高め、売上に繋がりそうなユーザーのアクセスを増やすことが重要です。

この課題の解決方法は、SEO対策、広告運用、SNS運用によってアクセス数を増やしていくことになり、詳細は後述します。

優先順位2:コンバージョン率を高める

ホームページへのアクセス数はある程度ある(増えた)けど、問合せが来ない、購入されない、という場合は、コンバージョン率を高める施策を行います。

基本的には、ホームページやLP(ランディングページ)の改善です。

ホームページの改善策は、デザイン性を高めるほか、自社の強みをしっかり訴求することが重要です。

競合他社と差別化できていないホームページは、マーケティングで苦戦することになり、コストが大きくなってしまいます。

優先順位3:商談成功率を高める

商談を成功させるためには、以下の内容が満たされている必要があります。

- 顧客のニーズに的確なソリューションを提供する

- そのソリューションが他社と差別化されている

- 会社としての信頼性が十分であることを伝える

これらの内容は、ホームページにも記載することが求められます。

ホームページでそれらの情報を見て商談に来た顧客は、その確認に来ていますので、しっかりと同様の内容を伝えます。

優先順位4:売上価格を工夫する

優先順位3までの対策ができてきたら、最後は売上価格に工夫の余地があるか検討します。

たとえば、生産コストを下げる工夫により、販売価格も下げることで市場シェアを高めていったり、顧客生涯価値を増やしたりといった戦略が考えられます。

この部分は、競合他社との戦略をしっかりと分析した上で戦略を練ることになるでしょう。

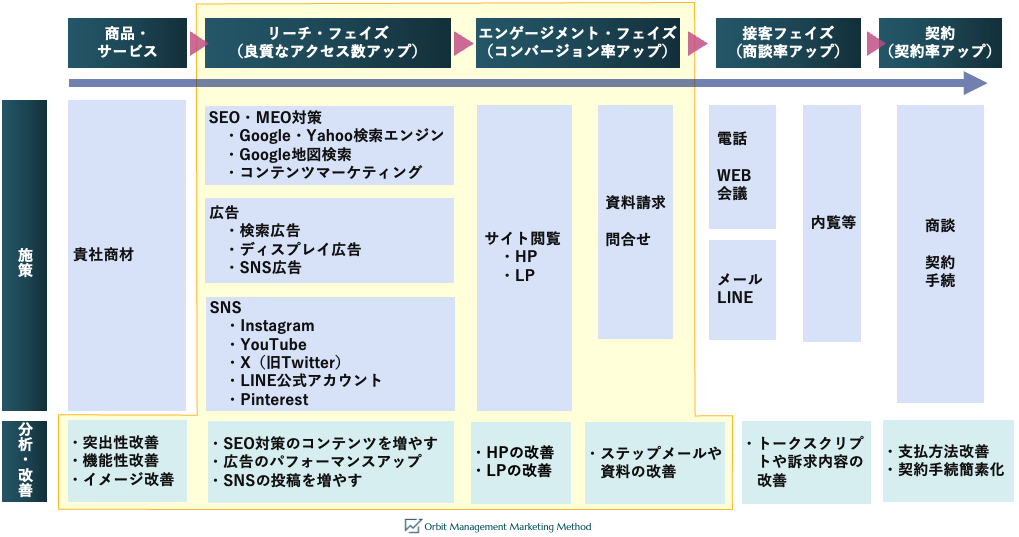

WEBマーケティングの具体的な施策

WEBマーケティングの優先順位に合わせて、施策を具体的に示すと以下の図のようになります。

背景が黄色い部分は、当社Orbit Managementが主にコンサルティングでカバーしている範囲です。

これらの施策はバラバラに行うよりも、一つの方向に向かって統合的に行わないと効果が出にくいです。

そのため、ブランディングの方向性を決めたら、これらの各施策は統括ディレクターを置いて施策を実施していくことをおすすめします。

リーチ・フェイズ

リーチ・フェイズは、潜在的な顧客を自社のウェブサイトやSNSなどのチャネルに呼び込むための活動です。

この段階で、ターゲットとなる顧客層に自社の存在を認知させ、興味を持ってもらうことが目的です。

この後のフェイズのコンバージョン率、商談率を高めるためには、以下の各施策において、質の高いユーザーにリーチする必要があります。

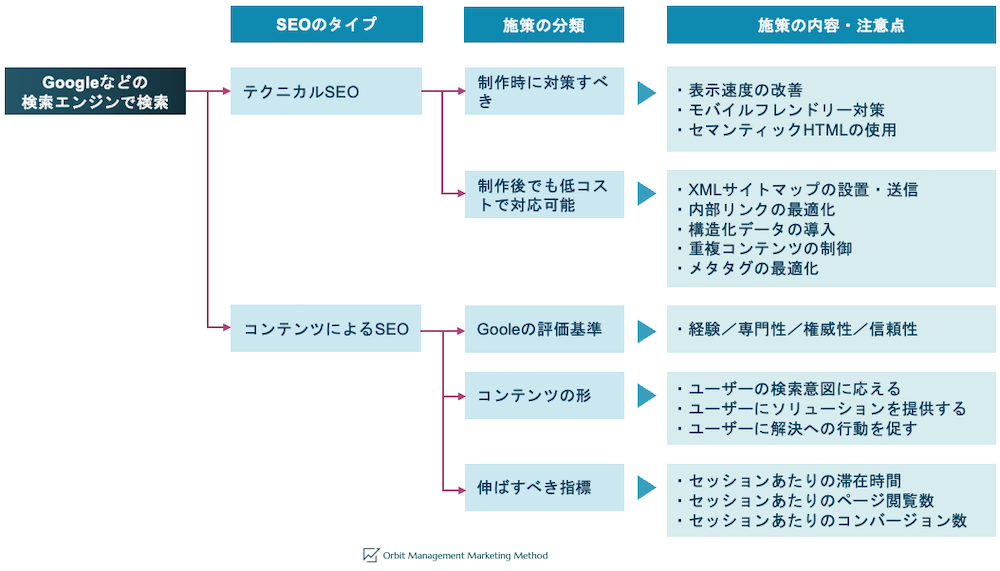

SEO(検索エンジン最適化)

SEO(検索エンジン最適化)は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンの検索結果で、自社のウェブサイトをより上位に表示させるための施策です。

キーワードの選定、質の高いコンテンツの作成、内部リンク構造の最適化、外部サイトからの被リンク獲得など、多岐にわたる取り組みが含まれます。

SEOは即効性はないものの、継続することで中長期的に安定した集客効果が期待できます。

SEO対策は、ECサイトなどの「データベース型のSEO対策」と、コーポレートサイトやブランドサイトの「オウンドメディアのSEO対策」に分かれます。

ECサイトは、商品データベースの最適化(例:商品名、カテゴリ、サイト内リンク、レビュー等の構造)を行って主に「Buyクエリ」で対策します。

コーポレートサイトやブランドサイトは、「コンテンツ」の力でユーザーの信頼や共感を獲得することに焦点を当て、主に「Knowクエリ」「Doクエリ」で対策を行うことが多くなります。

テクニカルなSEO対策

データベース型のSEO対策やコーポレートサイトやブランドサイトのソースコードの構造や、リンク構造を最適化することで、一般的に「テクニカルSEO対策」などと呼ばれます。

Googleは、検索した人に検索意図に的確に応えていたり、ストレスのないサイトを上位に表示させようとします。

そのため、テクニカルなSEO対策の最終的な目的は、主に以下のようになります。

- Googleなどの検索エンジンがサイトの情報を正しく、かつ効率的に収集・登録できるようにすること

- ユーザー体験の向上・ユーザーの閲覧時のストレス軽減

ECサイトや不動産情報サイトなどのデータベース型のサイトでは、テクニカルなSEO対策が非常に重要です。

内部リンク構造、カテゴリ名の選び方でかなりSEOの評価が変わってきます。

一方、コーポレートサイトやブランドサイトでは、これらに多大なリソースを割いてもアクセスが爆増することはなく、最低限の対策を行ってコンテンツマーケティングにリソースを割く必要があります。

テクニカルSEO対策は、具体的に以下のような内容を指します。

XMLサイトマップの設置・送信

サイト内のURLリストを検索エンジンに提供し、巡回を助けます。

これを実施していないと、そもそも作成したページが検索エンジンに認識されないことがあり、SEO対策のスタート地点にも立てないことになります。

内部リンクの最適化

サイト内の関連ページ同士を適切にリンクさせ、クローラーがサイト内をスムーズに移動できるようにします。

リンクを結ぶテキストがSEOでは非常に重要で、テキストの選び方のセンスが問われます。

内部リンクは、SEO対策上、重要なページでは100本以上設置することをおすすめします。

表示速度の改善

ページの読み込み速度を速くし、ユーザーが待つ時間を短縮します。

ただし、すごく速くしても検索順位が比例して上がるわけではないので、「遅くならない」「待たせない」レベルの改善を目指します。

モバイルフレンドリー対応(ホームページ制作時に実施)

スマートフォンやタブレットなど、様々なデバイスでウェブサイトが最適に表示されるようにします。

パソコン表示を優先してスマートフォンで文字が読めない場合、サイト内の滞在時間が伸びずにSEOでマイナスになります。

セマンティックHTMLの使用(ホームページ制作時に実施)

HTMLタグを本来の意味に沿って正しく使用することで、コンテンツ構造を明確にします。

例えば<header>、<footer>、<section>や、見出しの<h1>、<h2>、<h3>など、そのHTMLコードの意味を検索エンジンに適切に伝えます。

構造化データの導入

JSON-LDなどの形式で各ページのコンテンツの情報を構造化し、検索エンジンがより深く理解できるようにします。

例えばOrganization、Person、BlogPosting、FAQpageなどで、発信する主体やページの情報を検索エンジンに伝えます。

重複コンテンツの制御

同じ内容のページが複数存在する場合、canonicalタグで正規化するなどして検索エンジンが混乱しないようにします。

メタタグの最適化

タイトルタグ、ディスクリプションタグ、H1タグ、Altテキストなど、検索エンジンに伝える各ページの情報を最適化します。

>>関連記事: SEO対策のチェックリスト【最新版】必須項目を厳選してご紹介

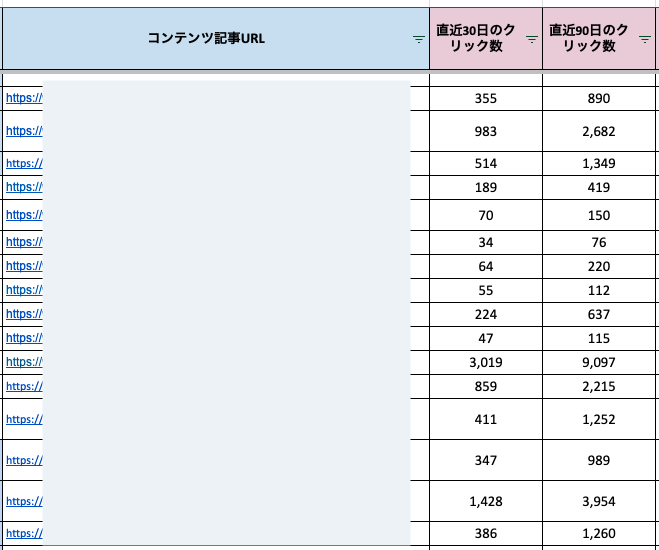

オウンドメディアのコンテンツマーケティングによるSEO対策

テクニカルなSEOが「何を売っているか」を検索エンジンに正しく伝えるための施策であるのに対し、オウンドメディアでコンテンツを作成することによるSEOは「なぜ私たちが信頼に値するか」を読み手に伝える施策と言えます。

読み手に質の高いコンテンツを見せることによって、滞在時間やセッションあたりのページ閲覧数などが伸びることに繋がり、結果としてSEOの面で評価が高まります。

Googleが検索品質評価ガイドラインで定めて重視している基準

Googleは、質の高い、信頼できる情報を検索する人に提供するため、検索品質評価ガイドラインにおいて、以下の点を重視してコンテンツを評価しています。

そのため、SEO対策で上位化するのであれば、これらを意識する必要があります。

- 経験:コンテンツ作成者が、そのトピックに関して実際に経験を持っているか

- 専門性:コンテンツ作成者やウェブサイトが、特定の分野において専門的な知識やスキルを持っているか

- 権威性:そのウェブサイトやコンテンツ作成者が、特定の分野における権威として広く認識されているか

- 信頼性:連絡先の明確さ、プライバシーポリシーの有無、正しい情報源の引用など、コンテンツが正確で、真実であり、安全であるか

SEOで上位化するコンテンツ

SEOで上位化するコンテンツは、検索している人がそれを読んで満足するものです。

具体的には、以下のようなスタイルのコンテンツが上位化します。

- ユーザーの検索意図に応える

- ユーザーの本質的な課題や関連する疑問に対してソリューションを提供する

- ユーザーがどういう行動を起こせば解決するのか、道筋を提示する

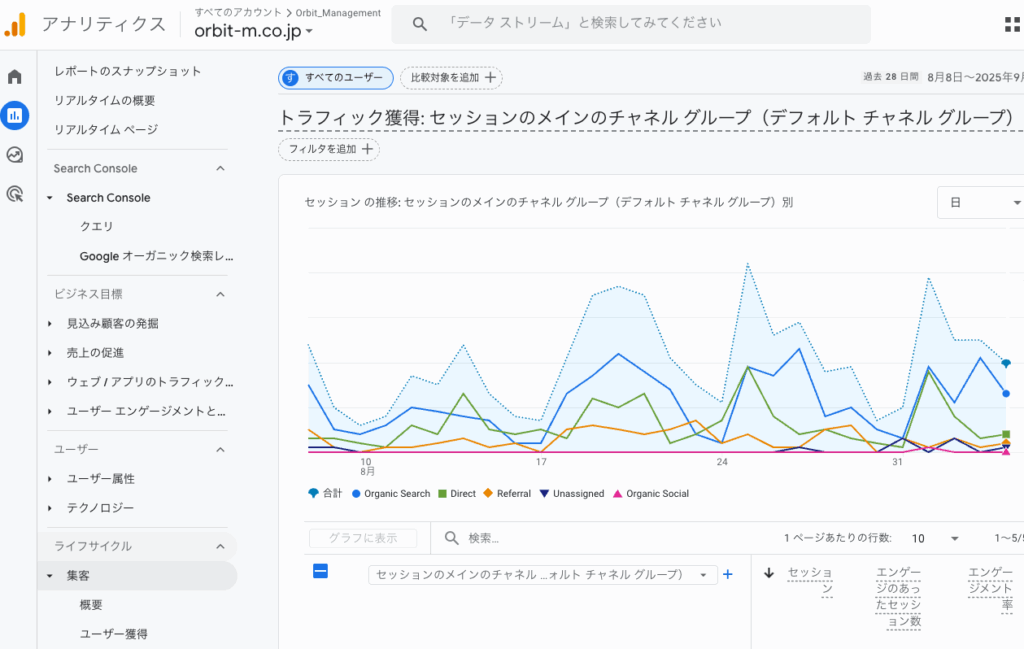

そうしたユーザーの満足度は、セッションあたりの滞在時間、セッションあたりのページ閲覧数、セッションあたりのコンバージョン数などの指標によって推定されており、Googleアナリティクスではこれらをまとめて「エンゲージメント率」という指標にしています。

したがって、コンテンツマーケティングでは以下のような指標を重視して対策していくことになります。

- ユーザー訪問時の滞在時間を増やす

- ユーザー訪問時のページ閲覧数を増やす

- ユーザー訪問時のコンバージョン数を増やす

WEBマーケティング全体におけるコンテンツマーケティングの重要性

コーポレートサイトやブランドサイトのSEOは、オウンドメディアでのコンテンツマーケティングが集客が命です。

コーポレートサイトやブランドサイトは、テクニカルなSEOだけで集客するのは非常に難しく、出来たとしても大量のアクセスを稼ぐことはできません。

したがって、自然検索によるアクセスを増やすにはコンテンツマーケティングが必須になります。

そして、訪問者が抱える疑問や課題を解決する質の高いブログ記事やコラムを継続的に発信することで、「この分野なら、この会社が詳しい」という専門家としての地位を確立し、アクセス数アップとブランドイメージの向上を両立させるのです。

例えば、住宅メーカーのサイトであれば、「地震に強い家づくりのポイント」や「失敗しない土地選び」といったテーマで記事を作成します。

また、コンテンツの質だけでなく、コンバージョンにつなげるための工夫が必要です。

上述のとおり、近年はコンバージョンするサイトがSEOでも上位化する傾向があるため、コンバージョン率への対策が求められます。

コンテンツを増やしてユーザーとの接点が増えていくと、ブランドの信頼性と専門性が高まり、ブランド名での指名検索が増加します。

すなわち、良質なコンテンツ記事を長期間にわたって提供していくことは、①強力なブランド資産が構築と、②コストを抑えたWEB集客を実現し、中期的な売上アップ・利益率アップをもたらすのです。

SEO対策がうまく行かない場合、広告費やSNSの運用コストを増やして集客することになります。

広告費やSNSを外注して多額のコストを割いている場合、短期的には良くても中長期的に利益が残りにくく、体力がつきません。

すなわち、SEO対策が成功するか否かで、数年後の未来が全く変わると言っても過言ではありません。

中長期的に利益率を維持しながら事業成長をさせるのであれば、SEOでのアクセス数確保は必須の施策と言えます。

>>関連記事:GA4のエンゲージメント率とは何か?

>>関連記事:SEOは本当にオワコン?終わった・なくなると言われる理由

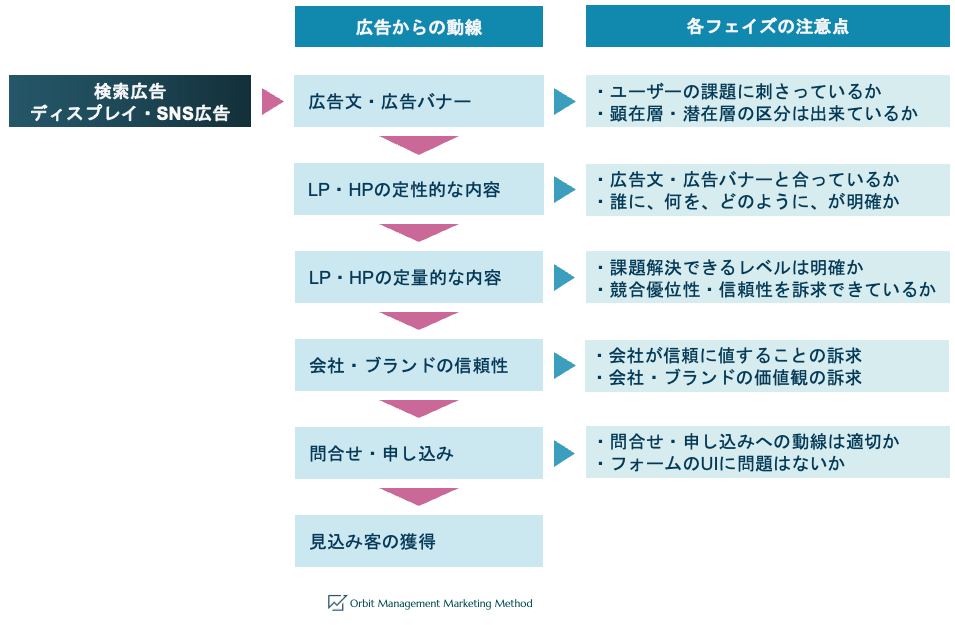

WEB広告

WEB広告は、インターネット上のさまざまな媒体に出稿する広告の総称です。

検索結果に表示されるリスティング広告、ウェブサイトの広告枠に表示されるディスプレイ広告、SNS上で配信されるSNS広告、動画の冒頭や途中に表示される動画広告など、様々な種類があります。

WEB広告は、以下のポイントに注意しないと、コンバージョンしなかったり、コストパフォーマンスが悪くなります。

- 商材に応じたターゲティング

- 無駄な配信を徹底して防ぐ

- 広告/バナー → LP → 商材の一貫性保持

以下に、それぞれについて解説します。

商材に応じたターゲティング

企業が販売する商品・サービスは、価格帯、購入検討期間、日用品/買回り品/専門品など、さまざまな特徴があります。

1つ数千円の商品と、1つ数千万円の商品は、広告配信の媒体、アカウント構成、ターゲットなどが全く異なります。

まずは、商材に応じたターゲティングを間違えないこと、設定を正しくすることがWEB広告の基本です。

無駄な配信を徹底して防ぐ

WEB広告では、自動化すると無駄に配信されることが往々にしてありますので、配信データを見極めて、部分的に手動で設定することが求められます。

また、SEO対策のコンテンツマーケティングがうまくいっているサイトでは、リターゲティングリストが非常に良質な状態になっています。

そのため、そのままリターゲティングリストを上手に活用したターゲティングをすれば無駄がないのですが、広告側でスクリーニングをずっとかけているケースがあります。

このように、SEO対策とWEB広告運用の両方を理解している統括ディレクターが存在しない場合、無駄な広告配信を続けることに繋がります。

広告/バナー → LP → 商材の一貫性保持

WEB広告をしっかりと問合せや売上につなげるためには、広告を見てからLP(ランディングページ)やホームページに流入したときの情報の一貫性と説得力が重要です。

以下の図に示すユーザーの動線の中で、どれかが出来ていないとコンバージョンしません。

そのため、WEB広告は広告設定だけの問題ではなく、LPやホームページの改善を含めた作業になります。

これもSEO同様、WEB広告運用者とホームページ改善者が全く別の方向を向いているといつまでも広告のパフォーマンスが上がらない可能性があります。

SNSマーケティング

SNSマーケティングは、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、Facebookなどのソーシャルメディアを活用した集客施策です。

自社の公式アカウントを運用し、フォロワーとのコミュニケーションを図ったり、情報発信を行ったりします。

WEBマーケティング全体で見たときの、SNSマーケティングの注意点は以下のとおりです。

SNSでは過度な宣伝を控えながら商材の魅力を伝える

SNS運用で最も大切なのは、フォロワーに「売り込まれている」と感じさせないことです。

一方、マネタイズできないと意味がないので、商品・サービスの魅力をしっかり伝えることが重要です。

商品の素材、活用事例、面白い使い方、お客様の声、活用後の効果などの切り口で商品・サービスが優れていることを間接的に伝えていきましょう。

ブランドのイメージを高めるSNS活用

SEO対策、広告は、どちらかというとマーケットのニーズに応える形で、ユーザー側の課題の切り口でマーケティングを行います。

一方、自社のお客様への想い、開発秘話などは、ブランドのイメージを高める要素になるものの、ホームページ以外では周知していく場所がありません。

そのため、SNSではこういった情報を積極的に発信することで、ブランドイメージが高められます。

お客様の何を解決しようとしてこの事業が始まったのか、商品・サービスの開発秘話、スタッフの人物像、お客様の声など、自社から発信したい情報はSNSで配信するのが適しています。

商材の魅力や事例などの方が視聴回数が伸びますが、こういった自社発の情報も織り交ぜて配信していくことで、ブランドイメージ向上に繋がります。

指名検索や自社サイトへの流入を増やすSNS運用を

SNSで情報を発信して、「読まれて終わり」ではもったいないです。

ブランドの名前を覚えてもらい、ブランド名で検索してもうと、集客コストを下げられます。

また、SNSからホームページにリンクを貼り、そこから誘導するのも同様に集客コストを下げることになります。

SEO対策や広告運用で集客するのには、ある程度まとまったコストが必要になるため、SNSで接触した人からは低コストで集客するのが望ましいです。

そのため、ブランド名をしっかり記載し、できる限りホームページへの動線となるリンクを貼りましょう。

動画マーケティング

動画マーケティングは、動画コンテンツを制作し、YouTubeやTikTok、SNSなどで配信するマーケティング手法です。

商品やサービスの使い方を解説したり、ブランドの世界観を伝えたり、顧客の体験談を紹介したりと、視覚と聴覚に訴えかけることで、より深くユーザーの心に響くコンテンツを作成できます。

目的とターゲットを明確にする

動画を制作する前に、「なぜ動画を作るのか」「誰に見てほしいのか」を明確にしましょう。

- 目的:認知度向上、商品購入、問い合わせ獲得など、動画によって達成したい具体的な目標を定めます。目的によって、動画の長さ、内容、配信プラットフォームが変わります。

- ターゲット: ターゲットとなる顧客の年齢、性別、興味、そして彼らが抱える課題を深く理解します。ターゲットがYouTube、TikTok、Instagramのどこにいるか、どのような動画を好むかを知ることで、効果的なコンテンツを制作できます。

プラットフォームの特性を理解する

動画は「どこに公開するか」によって見られ方や、アルゴリズム(評価基準)が大きく異なります。

そのため、各プラットフォームの特性に合わせて、コンテンツを最適化しましょう。

- YouTube:検索経由の流入が多いため、「〇〇 方法」「〇〇 レビュー」といったハウツー系やレビュー動画が有効です。タイトルや概要欄にキーワードを入れ、SEO対策を行います。

- Instagram/TikTok: 短い尺の動画が好まれ、発見タブやおすすめに表示されることが多いため、最初の3秒でユーザーの興味を惹きつける工夫が不可欠です。テキストや音楽を効果的に使い、視覚的なインパクトを重視します。

- X(旧Twitter): 拡散性が高いため、共感を呼ぶストーリーや、衝撃的な事実を提示するような動画が適しています。

分析と改善を繰り返す

動画を公開したら終わりではありません。

コンテンツのアルゴリズム(評価基準)は頻繁に変化し、数ヶ月前と同じスタイルで投稿していても視聴回数が減っていくことがあります。

必ず分析を行い、次の動画制作に活かしましょう。

- 指標の確認: 動画の視聴維持率(何秒まで見られたか)、クリック率、コメント数、コンバージョン数などを確認し、視聴者がどの部分で離脱したのか、何に興味を持ったのかを分析します。

- ABテスト: 同じ内容でも、サムネイルやタイトルを変えることで、クリック率が大きく変わることがあります。複数のパターンを試し、最も効果的なものを見つけ出しましょう。

メールマーケティング

メールは、見込み客や既存顧客に対して、メールを送信するマーケティング手法です。

メルマガ(メールマガジン)やステップメールなどが代表的です。

また、LINE公式アカウントの活用も、メールマーケティングと同等の効果を発揮します。

SNSやWeb広告が主流となった今でも、メールマーケティングは最強のマーケティングツールの一つです。

なぜなら、さまざまな媒体を経ずに、「お客様とのダイレクトなコミュニケーション」を可能にするからです。

「ただ集める」から「価値と交換する」リスト獲得へ

メールマーケティングは、メールアドレスを登録してもらってメールリストを増やすことから始まります。

メールリストは、顧客に「なぜあなたのメールを受け取るべきか」という理由を提供することで初めて獲得できます。

単に「メルマガ登録はこちら」と呼びかけるだけでは、なかなか登録してもらえません。

顧客が自らメールアドレスを差し出すに値する「価値ある情報」を提示するリードマグネットの活用が効果的です。

例えば、専門的なノウハウをまとめたホワイトペーパー、業界の最新トレンドを解説した電子書籍、あるいは限定の割引クーポンなどがこれにあたります。

顧客は、自身のメールアドレスという個人情報と引き換えに、あなたが提供する価値を受け取ります。

この「価値交換」のプロセスを明確にすることで、リストの獲得率を飛躍的に高めることができます。

リスト獲得後の関係構築:ナーチャリングとセグメントの重要性

メールリストを獲得したら、すぐに売り込みを始めるのは避けましょう。

顧客はまだあなたのブランドに深い信頼を置いているわけではありません。

ここから、メールマーケティングの真価が問われる「ナーチャリング(育成)」が始まります。

まずは、ステップメールを活用して、段階的にブランドの価値を伝えます。

登録直後に感謝のメッセージを送り、次にブランドのストーリーや製品のこだわりを語るメールを配信するなど、顧客の心理に合わせたシナリオを事前に設計します。

さらに、顧客の属性や行動履歴でリストを細かくセグメントすることも重要です。

例えば、「〇〇の資料をダウンロードした顧客」には関連商品の情報を、「購入履歴のある顧客」には限定的なキャンペーン情報を送ることで、顧客一人ひとりに最適なメッセージを届けることができ、開封率やクリック率を高めることができます。

最終ゴールは「売り込み」ではなく「愛されるブランド」

メールマーケティングの最終目的は、単に商品を売ることではありません。

それは、顧客と長期的な信頼関係を築き、ブランドを「愛される存在」にすることです。

一方的な宣伝メールではなく、顧客にとって有益で、読むのが楽しみになるような情報を提供し続けることで、メールはスパムフォルダに送られることなく、顧客の心に届くはずです。

獲得したリストは、マーケティング施策全体にとって、かけがえのない資産です。

その資産を丁寧に育てることで、メールマーケティングは短期的な売上だけでなく、長期的なファンを獲得する強力なツールとなるでしょう。

エンゲージメント・フェイズ

エンゲージメント・フェイズは、リーチ・フェイズで獲得した見込み客を、ウェブサイト内で最終的な購入や問い合わせへと導くための活動です。

ユーザーがスムーズに目的を達成できるよう、サイトの使いやすさを改善したり、商品やサービスの魅力を効果的に伝えたりすることが重要になります。

ホームページ改善

ホームページ改善は、ウェブサイトのユーザビリティやデザイン、コンテンツを見直し、より効果的なものに作り変えることです。

デザイン性を高めたり、ナビゲーションを分かりやすくしたりすることでユーザーの離脱を防ぎ、滞在時間を延ばすことができます。

SEO対策や広告、SNSなどの集客施策によって、サイトを訪れたユーザーは、貴社のビジネスに何らかの興味を持ち始めています。

この段階では、その関心をさらに深め、信頼を勝ち取ることが重要です。

ホームページでは、自社の商品・サービスが、ユーザーの課題をどのように解決するのかを具体的に示すべきです。

最低限、必要な情報は以下です。

- 取り扱っている商品カテゴリー(車、住宅、リフォームサービスなど)が、読み手の課題を解決することを伝える

- その商品カテゴリーの中で、自社の商材がいかに優れているか伝える(差別化)

- 会社として信頼性が高いことを伝える

「こういう商品を扱っています」しか書いていないホームページは、今のWEB上の情報が溢れている時代には通用しなくなっています。

LP制作・最適化

LP制作・最適化は、ランディングページ(LP)を制作し、その効果を最大化するための施策です。

LPは、特定の目的(商品購入、資料請求など)に特化したウェブページであり、訪問者に迷わせることなく目的の行動を促すためのものです。

短期検討商材の場合は、商材のメリットを伝えて、今ならこんなにお得ですというように一気に説得し問合せ・購入に繋げます。

一方、中長期検討商材の場合は、LPを一度見ただけでは説得し得ないので、商材のメリットを網羅的に伝えたあとに、事例ページやお客様の声ページに誘導するなどの工夫が必要です。

キャッチコピーのA/Bテストや、CTA(Call To Action:行動喚起)ボタンの配置、フォーム項目の最適化など、様々な改善を繰り返して効果を高めます。

接客フェイズ

接客フェイズは、問合せを獲得したあとに、商談を行って契約に結びつけるための活動です。

まずは、リーチ・フェイズ、エンゲージメント・フェイズと一貫性を保つ必要があります。

そして、WEBマーケティングが浸透している現在、多くの消費者はここに至る前のホームページによる情報収集である程度絞った上で商談に臨んでいます。

したがって、失点しないこと、ホームページ等の情報よりも心が動かされることが求められます。

分析・改善フェイズ

分析・改善フェイズは、これまでのマーケティング活動の成果を客観的に評価し、次の施策に活かすための活動です。

データに基づいた意思決定を行うことで、無駄なコストを削減し、より効率的に目標を達成できるようになります。

データ化

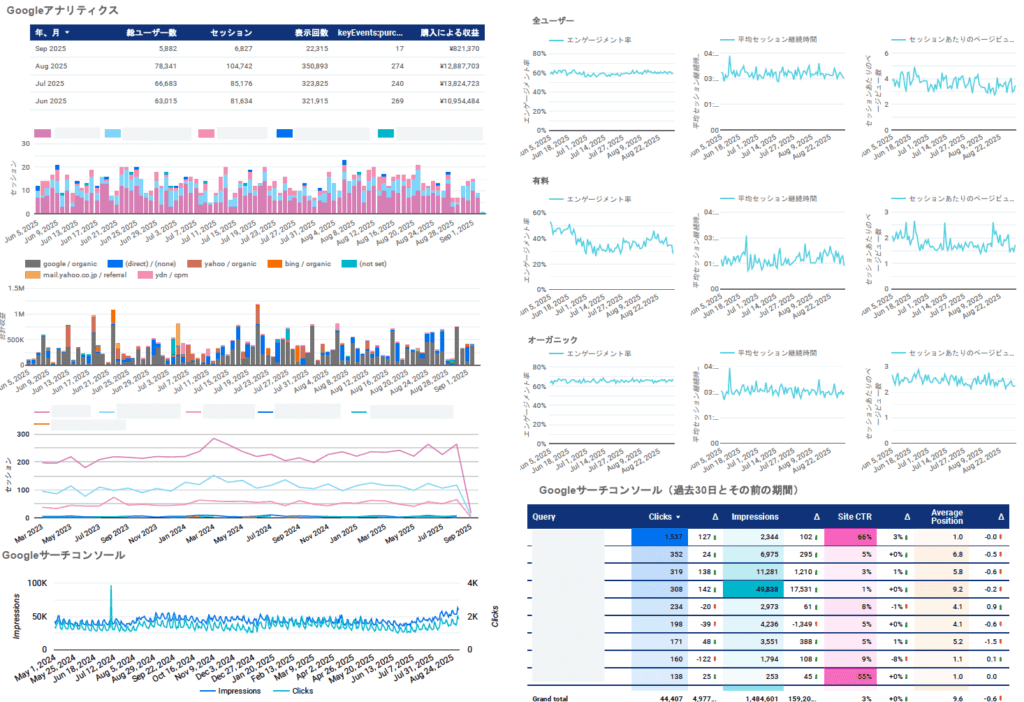

データ化は、ウェブサイトへのアクセス数、ユーザーの行動、コンバージョン率など、様々な指標を数値として把握することです。

Google Analyticsなどのツールを活用して、サイトに訪れたユーザーがどこから来たのか、どのページを閲覧したのか、どのくらいの時間滞在したのかといった情報を収集します。

データ化することで、感覚に頼らない客観的な分析が可能になります。

多彩なディメンションによる解析

多彩なディメンションによる解析とは、単なる数値の増減だけでなく、様々な切り口(ディメンション)からデータを深掘りすることです。

例えば、ユーザーの年齢、性別、地域、使用デバイス、流入元、商品別、購入時間別、OS別など、複数の軸を組み合わせて分析することで、より精度の高いユーザー像や行動パターンを把握できます。

これにより、特定のターゲットに合わせた施策を考案することができます。

次なる方向性を示す

分析結果を基に、次にどのような施策を打つべきかを明確にすることが必要です。

PDCAのCからAに当たる部分で、データが示す課題を特定し、その課題を解決するための具体的なアクションプランを策定します。

例えば、特定のページでの離脱率が高い場合、そのページの内容を改善したり、ナビゲーションを見直したりといった改善策を導き出すことができます。

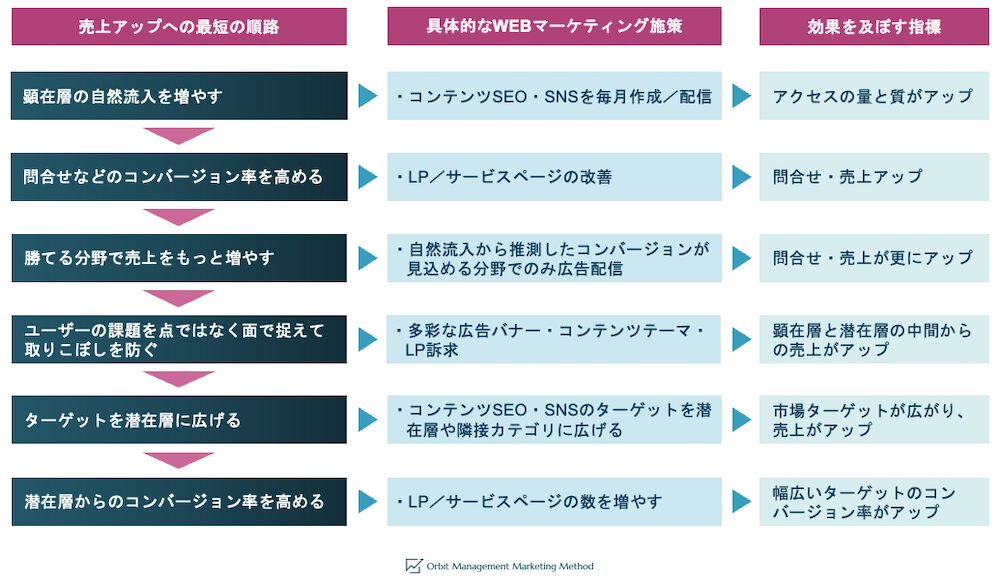

WEBマーケティングを成功させる順番

WEBマーケティングは、膨大なコストを割いて行えばいろいろな方法で実現できます。

しかし、なるべくコストを抑えて、資金繰りに甚大な影響がないように着実に成功させるためには、ある程度決まったパターンがあります。

それを大まかな概要図にしたものが、以下の図です。

最初は、もし広告を運用している場合、コンバージョン単価が適正であれば、そのまま運用しても問題ありません。

しかし、これから広告を運用する場合や、コンバージョン単価が高い状態の場合、一番最初に広告費をたくさん使って運用してしまうと、ホームページやLPが問合せが入る品質かどうかわからないうちに多額の広告費を消費してしまいます。

そのため、まずは自社の商品・サービスにすぐに反応する顕在層に、SEO対策やSNS運用で働きかけます。

その後、コンバージョン率を改善すべく、LPやホームページのサービスページをブラッシュアップします。

ある程度コンバージョンするようになったら、勝てる分野でのみ、広告を運用していきます。

コンバージョン率が低いキーワードは、基本的にSEOやSNSに任せ、広告は確実なターゲットを狙っていくのが費用対効果を高めるポイントです。

ここまで来ると、売上が確保出来てきますので、あとは潜在層や類似ターゲット層にアプローチの範囲を広げ、売上アップを図っていきます。

当社コンサルタントのクライアントの中には、この手法で数年で売上を数倍にした事例が多数あります。

トータルWEBマーケティングの成功事例

当社コンサルタントによる「トータルWEBマーケティング」で成功した事例をご紹介します。

上記の「WEBマーケティングを成功させる順番」をベースにして売上を増やした事例は多数あります。

その中の一例として、以下のような成功事例があります。

WEBマーケティング成功事例1:不動産関連企業

ご依頼時の課題・ご要望

ホームページからのお問い合わせがほとんどない状態であったため、ホームページからの問合せと売上を増やしたい。

WEBマーケティング施策

施策第1フェイズ

- テクニカルSEO:サイト内のリンク構造改善、各ページのメタタグ改善

- WEBサイト改善:エンゲージメント率向上を狙ったページの追加、回遊性改善、主要ページの構成改善

- WEB広告運用:中長期検討商材向きのターゲティングで各種広告媒体から配信、指名検索増加狙いのバナー制作

- SNS運用:各種媒体でSNS配信を開始

施策第2フェイズ

- LP制作:広告からのコンバージョン率改善のためのLPを数本制作

- WEB広告運用:多彩な広告バナーのバリエーション追加

- WEBサイト改善:エンゲージメント率向上を狙ったページの追加

施策第3フェイズ

- オウンドメディアSEO:月数本ずつのコンテンツ記事制作

- LP制作:サイト全体のコンバージョン率改善のためのLPを数本制作

結果

- SEO:自然検索のアクセス数が月間15倍

- 広告:コンバージョン単価が4分の1に低下

- 売上:2年半で数十億円増加

WEBマーケティング成功事例2:教育・学習支援関連企業

ご依頼時の課題・ご要望

SEO、広告のパフォーマンスを上げて、もっと売上を増やしたい。

WEBマーケティング施策

施策第1フェイズ

- テクニカルSEO:サイト内のリンク構造改善、各ページのメタタグ改善、

- オウンドメディアSEO:月数本ずつのコンテンツ記事制作

- WEBサイト改善:エンゲージメント率向上を狙ったサービスページの全面改修、回遊性改善

- WEB広告運用:商材に合ったターゲティングに変更

施策第2フェイズ

- WEBサイト改善:エンゲージメント率向上を狙ったサービスページの全面改修

結果

- SEO:自然検索のアクセス数が月間12倍

- 広告:コンバージョン単価が3分の2に低下

- 売上:1年で2.5倍

WEBマーケティング成功事例3:通販関連企業

ご依頼時の課題・ご要望

自然検索のアクセス数を増やし、広告も新たに開始して売上を増やしたい。

WEBマーケティング施策

施策第1フェイズ

- テクニカルSEO:各ページのメタタグ改善、ページ読み込み速度の改善

- WEBサイト改善:エンゲージメント率向上を狙った商品ページの改善、回遊性改善

- WEB広告運用:中長期検討商材向きのターゲティングで各種広告媒体から配信、指名検索増加狙いのバナー制作

- SNS運用:各種媒体でSNS配信を開始

施策第2フェイズ

- オウンドメディアSEO:月数本ずつのコンテンツ記事制作

- WEBサイト改善:主要ページの内容・動線・構成の改善、全体の回遊性改善

- WEB広告運用:多彩な広告バナーのバリエーション追加

施策第3フェイズ

- WEBサイト改善:オウンドメディアのカテゴリに対応したページの追加

- LP制作:サイト全体のコンバージョン率改善のためのLPを数本制作

結果

- SEO:自然検索のアクセス数が月間5倍

- 広告:コンバージョン単価が初期の2分の1に低下

- 売上:2年で2倍

WEBマーケティング成功事例4:不動産関連企業

ご依頼時の課題・ご要望

ホームページからのお問い合わせがほとんどない状態であったため、自然流入でのホームページからの問合せと売上を増やしたい。

WEBマーケティング施策

施策第1フェイズ

- テクニカルSEO:各ページのメタタグ改善、ページ読み込み速度の改善

- WEBサイト改善:コンバージョンするサイトへの全面リニューアル

- LP制作:サイト全体のコンバージョン率改善のためのLPを制作

施策第2フェイズ

- オウンドメディアSEO:月数本ずつのコンテンツ記事制作

結果

- SEO:自然検索のアクセス数が月間3倍

- 売上:売上は維持で、赤字が数年間続いていた状況から純利益がプラスに

WEBマーケティング成功事例5:不動産関連企業

ご依頼時の課題・ご要望

ホームページからのお問い合わせが減ってきている状態であったため、ホームページからの問合せと売上を増やしたい。

WEBマーケティング施策

施策第1フェイズ

- テクニカルSEO:各ページのメタタグ改善、動線の改善

- WEBサイト改善:エンゲージメント率向上を狙った商品ページの改善、回遊性改善

- SNS運用:各種媒体でSNS配信を開始

施策第2フェイズ

- オウンドメディアSEO:月数本ずつのコンテンツ記事制作

結果

- SEO:自然検索のアクセス数が月間8倍

- 売上:売上は維持で、純利益が3倍

WEBマーケティング施策の背景にある概念

WEBマーケティングは、さまざまな媒体から自社のホームページに集客し、顧客のニーズに対するソリューションを提供していくものですが、顧客の動きや自社商材に対する関心度はさまざまで複雑です。

そういった複雑なものを単純化して可視化するモデルがいくつかあります。

ここでは、WEBマーケティングを行うに当たって、最低限知っておくべきモデルをご紹介しましょう。

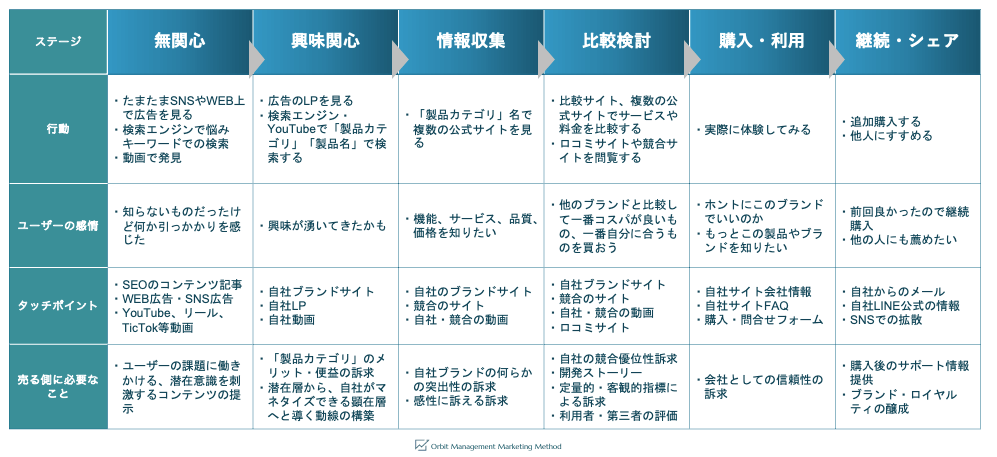

カスタマージャーニー

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを認知し、興味を持ち、比較検討し、最終的に購入に至るまでの一連のプロセスを旅に見立てた概念です。

このカスタマージャーニーを理解することで、顧客がどの段階でどのような情報を求めているのか、どのチャネルで接触するのが効果的かなどを把握できます。

顧客の行動を時系列で可視化することで、より効果的なWEBマーケティング施策を立案することが可能になります。

一方、可視化するだけでなく、どのタッチポイントで何が求められるのかをしっかりと認識し対策を行う必要があります。

特に、顕在層だけをターゲットにしていても売上が頭打ちになるため、潜在層をいかに顕在層へ引き上げ、自社の顧客にしていくかという設計が重要です。

実際、当社がコンサルティングをしている売上拡大を実現しているマーケティング施策では、SEO対策のコンテンツ記事制作、広告運用、WEBサイトの改善作業において、このプロセスを具現化して成功することができています。

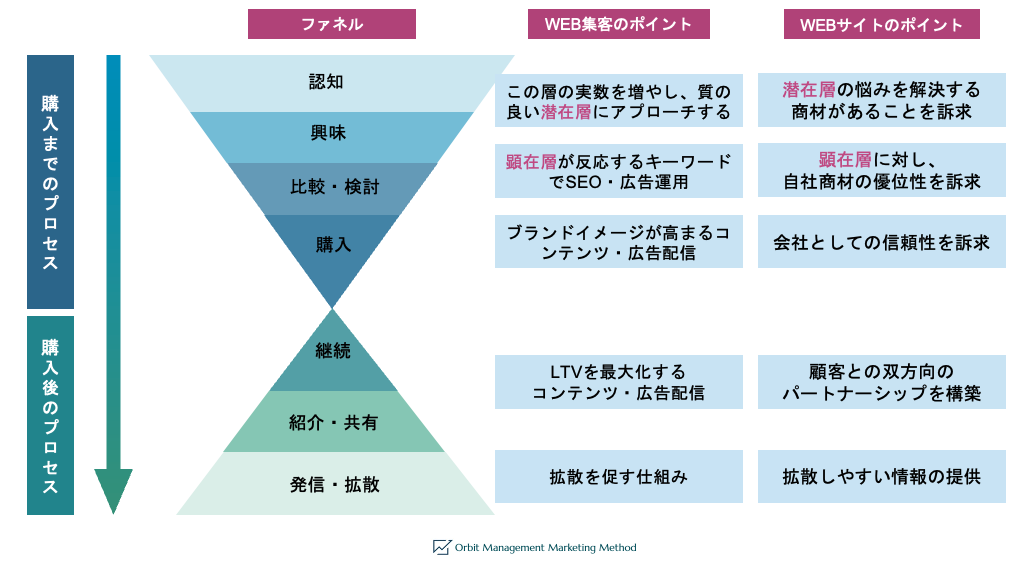

WEBマーケティングファネル

WEBマーケティングファネルとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入に至るまでのプロセスを、漏斗(ファネル)の形に例えて示したものです。

カスタマージャーニーとステップは似ていますが、カスタマージャーニーは「ユーザー(顧客)の行動」であるのに対し、マーケティングファネルは「自社商材への関心の高まりと層のボリューム」を把握するモデルです。

ファネルの最上部は「認知」で、潜在的な顧客層が最も多く存在します。

次に「興味・関心」「比較・検討」と進むにつれて数が絞り込まれ、最終的に「購入」に至ります。

このファネルの各段階において、適切なマーケティング施策を講じることで、効率的に顧客を獲得できます。

WEBマーケティングを成功させるための理論

WEBマーケティング(WEB集客)は、最終的には売上を増やす施策を行う必要があるため、いかに質の高い顧客を集め、高い関心を持ってもらうかが成否を分けます。

そして、それを成功させるためには、個別のテクニックだけでなく全体戦略の設計と継続的な改善、そして長期的なブランド構築を視野に入れることが重要です。

広告運用の設定、テクニカルなSEO対策、ホームページを作り直すなどの作業は、あくまでも下流工程の作業になります。

上流工程がすっかり抜けたままWEBマーケティング戦略を進めている場合、投入コストに対するリターンが得られてないでしょう。

WEBマーケティングを成功させるには、ここで示すような理論をベースにした戦略全体のグランドデザインが必要です。

WEBマーケティングでもブランディングの観点が重要

マーケティングの最終的な目的は、単に商品やサービスを売ることだけでなく、顧客に愛され、選ばれ続けるためのブランドを構築すること、そしてそれを実現する組織をつくることです。

ブランディングができていない状態のマーケティング施策は余計にコストがかかり、競合との競争の中で薄い利益率での戦いが続き、疲弊してしまいます。

しかし、名前を覚えてもらい、商品や企業の姿勢に賛同してもらって強力なブランドを築くことができれば、顧客は「〇〇だから買う」という理由で商品を選び、価格競争から抜け出すことが可能になります。

したがって、将来的なブランド確立を実現し得ない単発的なマーケティング施策は、何年もかけて人、モノ、金などのリソースを無駄にすることになります。

コンテンツマーケティングによるSEO対策やWEB広告、SNSなどのWEBマーケティング施策では、ブランド認知が高まらない方法で行うことも、高まる方法で行うことも可能です。

高まる方法で行えば、数年後には指名検索が増えたりしてマーケティングコストを少しずつ抑えていくことができます。

ブランド認知、ブランドイメージを高める意識を持っているか否かで、数年後の利益が大きく変わってきます。

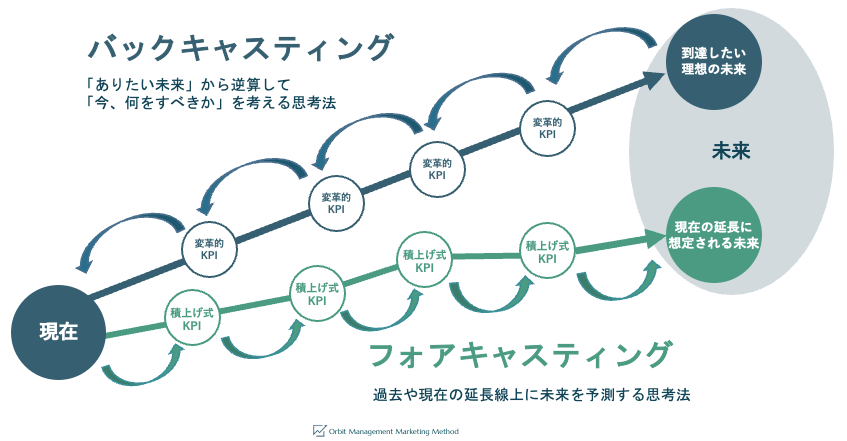

ここで必要になる考え方が「バックキャスティング」です。

WEBマーケティングを始めて数年後には、その業界である程度のブランドを確立していることを目指すならば、コンテンツマーケティング、広告運用、SNSなどでブランド確立のために何が必要なのか?という視点から逆算して施策を考える必要があります。

将来のブランド力アップを考えずにWEBマーケティングを行っていると、取り返しのつかない事態に陥る可能性もあります。

ブランディングの第一段階

ブランディングの第一段階は、ユーザーが「△△△△といえばこの会社」と想起するような存在になることを目指します。

SEO対策、WEB広告、SNS、ホームページ戦略のすべてが、「△△△△といえばこの会社」と想起するブランドを構築できるよう、手を打っていかなければなりません。

SEO対策では、その「△△△△」で検索したときに上位化し、広告やSNSでは「△△△△」というバナーを何度も視認させ、ホームページでも「△△△△」が目立つように記載されている状態にする必要があります。

そして、商材自体も機能やイメージの面で認められ、実際に売れる状態になり、売上を増やしていくことがブランディングの第一段階の目的です。

ブランディングの第二段階

ブランディングの第二段階は中長期的な観点であり、第一段階の状態を継続することによって「指名買い」を増やすことを目指します。

ブランディングが成功すれば、価格競争に巻き込まれにくくなり、長期的な顧客ロイヤリティを獲得できます。

また、商品名、ブランド名、自社名で検索される回数が増えることにより、マーケティングコストを抑えることができます。

WEB上でのマーケティングの戦いが熾烈になっている中で、以前のように「SEOで上位化する」「検索広告をガンガン回す」だけでは売上が上がらなくなっています。

ブランドの認知を高め、その価値を認めてもらい、ユーザー自らホームページやSNSのアカウントを訪れてくれる状態にもっていくことが、WEBマーケティングで勝ち残るポイントになります。

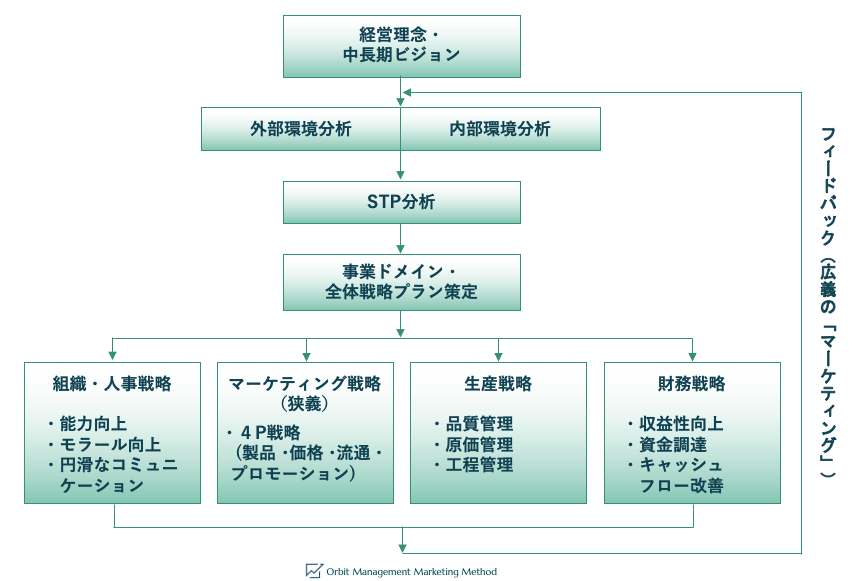

経営戦略の策定プロセス

経営戦略の策定プロセスは、この記事の冒頭に細かく分類したものを掲載していますが、単純化すると以下のようになります。

企業が長期的な目標を達成するための羅針盤となるもので、WEBマーケティングもこの経営戦略の中の一つの施策であるため、まずはこのフローを理解する必要があります。

まず最上部は、そもそもの経営理念や中長期的なビジョンのもとに、一つの戦略がスタートします。

次に、外部環境(市場、競合など)と内部環境(自社の強み、弱みなど)を分析し、自社の立ち位置を明確にします。

分析方法は、例えばPEST分析、3C分析、SWOT分析などがあります。

- PEST分析: 政治、経済、社会、技術の4つのマクロ環境が事業に与える影響を分析するフレームワーク。

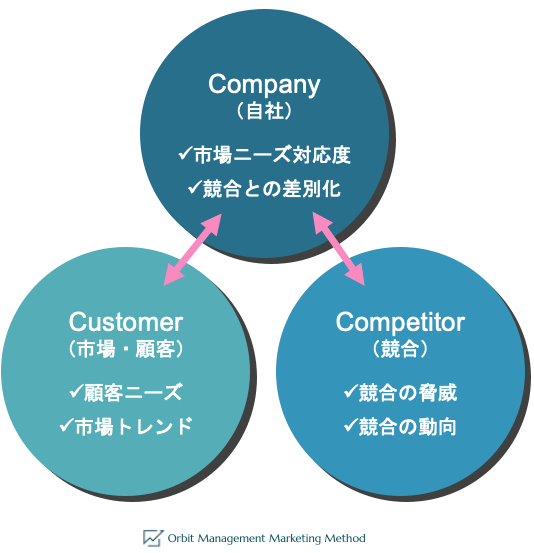

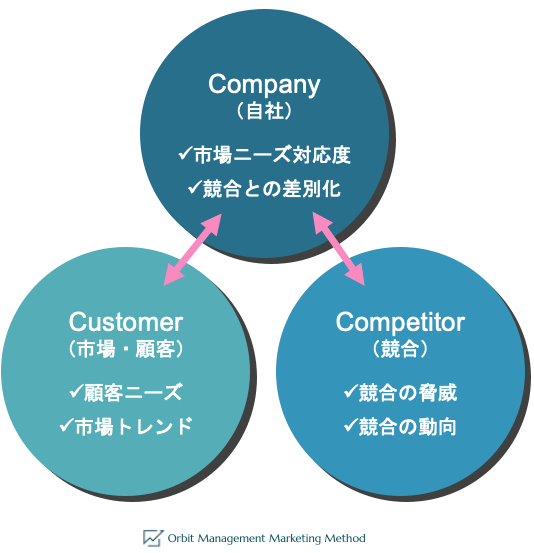

- 3C分析: 顧客、競合、自社の3つの視点から、事業成功の要因を分析するフレームワーク。

- SWOT分析: 自社の強みと弱み、そして外部の機会と脅威を整理・分析し、戦略を策定するフレームワーク。

例えば、3C分析とは以下のような3つの視点です。一般的には3つそれぞれをバラバラに分析することがありますが、基本的に市場・顧客、競合の動向などに対して、自社が対応できているか否かを分析した方が打つべき戦略を導きやすくなります。

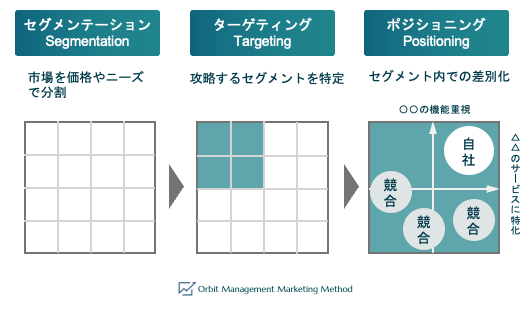

次に、その分析をもとに、ポジショニングの設定をします。「STP」とは、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングの頭文字で、以下のように特定の市場セグメントで差別化を図るための分析です。

そして、全体戦略の策定から最下部のいわゆる機能別戦略を具体的に策定していきますが、WEBマーケティングの施策は、基本的に狭義の「マーケティング戦略」の中に入るものが多いです。

SEO対策、WEB広告、SNS、ホームページ戦略などは、基本的に「販売」活動にあたります。

ただし、そこから得られたデータはPDCAのところで役立てられます。次の一手を打つ際、改めて行われる環境分析のところにそのデータが活かされます。

この全体のフローの中で、最も重要なことは、STP分析後の「差別化」です。

この差別化の度合いがゆるかったり、市場に刺さらないものであった場合、その下の機能別戦略が全て無駄になります。

PDCAでの分析も、薄くて特徴のないデータや情報を時間をかけて分析することになり、非常に効率が悪くなります。

最終的にマーケティングの目的であるブランドの構築も果たすことができないでしょう。

統合的なWEBマーケティング施策が重要

統合的なWEBマーケティング施策(トータルWEBマーケティング)が重要となる理由は、それぞれの施策が単独で動くのではなく、互いに連携し合うことで相乗効果を生み出すからです。

例えば、SEOのコンテンツ記事で集客したユーザーをその記事の内容で育成し、WEB広告のリターゲティングで追いかけ、最終的にメールマーケティングで購買に繋げるといったように、複数のチャネルを組み合わせて活用することで、より効率的に成果を上げることができます。

この逆は、それぞれがバラバラな施策を実行することです。

SEOではこの路線で、広告はこの路線で、SNSはこの路線、ホームページはこの路線・・・など、社内の担当者が別々だったり、委託している会社が別々だった場合、全く違う方向を向いて施策をしている会社は少なくありません。

全てを統括できるマネージャー、ディレクターが自社もしくはコンサル会社などの委託先にいないと施策がバラバラになります。

テレビなどのマス媒体で多額の広告費を使える予算がない会社の場合、「△△△△といえばこの会社」というブランドイメージを構築するためには、さまざまな施策が一定の方向を向いている必要があります。

限られたリソースを一定の方向に向けて集中投下し、それがあるセグメントで区切られたマーケットである場合、そのマーケット内にいる人にとっては、WEB上でそのブランド名が頻繁に出てきて、同じような訴求を何度も見ることになります。

これがブランド想起に繋がり、いつか購入され売上が増えることになります。

したがって、①統合的なWEBマーケティング施策を、②特定のマーケットに、③頻繁に投下する、ということになり、次に説明するランチェスター経営戦略に近い考え方になります。

WEB上の戦いはランチェスター経営戦略に近い

ランチェスター経営戦略とは、第一次世界大戦中にフレデリック・ランチェスターが提唱した「ランチェスターの法則」をベースにした経営理論です。

ランチェスターの法則とは

ランチェスターの法則は、は戦争における戦闘員の減少度合いを数理モデルにもとづいて記述した法則で、以下のように第一、第二の法則に分かれています。

第一法則(剣や弓矢による接近戦の法則)

戦闘力は「個々人の武器の性能に比例」する(小規模戦では一対一の力勝負)。

第二法則(遠隔戦の法則)

戦闘力は「武器の性能と兵力数の2乗に比例」する(遠隔の大規模戦では人数が多い側が有利)。

ランチェスター経営戦略

ランチェスター経営戦略とは、この理論をビジネスに置き換えて、自社と競合他社の力関係を「兵力数=経営資源」と「武器効率=商材の独自性」として分析します。

一般的には、以下のように捉えられることが多いでしょう。

- 第一法則:市場セグメントを限定して独自性で勝負、大手が参入していないエリアに限定した局地戦など

- 第二法則:大きな市場に大量の広告を投下、広いエリアに営業マンを大量投下など

WEBマーケティングにおけるランチェスター経営戦略

ランチェスター戦略で言うところの「武器効率=商材の独自性」は、全てのユーザーに対してその力を発揮する必要はないのですが、特定の市場セグメント(一定数の消費者層)において、競合会社との戦いに勝ち残る力を持っていなければなりません。

競合会社に勝てる力がないのであれば、その後の全ての施策が無駄になります。

勝てる力があるのであれば、SEOのコンテンツマーケティング、広告、SNS、ホームページ戦略などのWEB上のマーケティング施策にリソースを投下していきます。

第二法則は、一般的には「市場全体をカバーする」ことを目的として大企業が用いるべき戦略と言われていますが、WEBマーケティングが浸透している現代では、何も考えずに「市場全体」を攻めても非効率なマーケティングになります。

WEBマーケティングでは、テレビや新聞などのマス広告と違い、ターゲットを絞って認知を高めていくことができるからです。

実際、テレビや新聞などのマス広告よりもWEB上の広告費の方が上回るようになってきています。

したがって、WEBマーケティングの世界では、大企業でなくても、特定の市場セグメントに対してはリソースを大量投下することができるのです。

このとき、前述のように「統合的なWEBマーケティング施策(トータルWEBマーケティング)」ができていた方が効果が高まります。

現代の「新訳ランチェスター経営戦略」

「WEBマーケティング時代のランチェスター経営戦略」とは、以下のようになるでしょう。

- 第一法則:特定の市場セグメント(商品カテゴリー)内で「武器効率=商材の独自性」を高める。

- 第二法則:特定の市場セグメント(商品カテゴリー)内で、「商材の独自性」を活かしたSEO、広告、SNS、ホームページ戦略などのWEBマーケティング施策を統合的に集中投下する。

- 第三法則:第一、第二法則のセットを他の市場セグメント(商品カテゴリー)で実施していく。

特定の市場セグメントは勝負しやすいものの、市場規模が大きいとは限らず、売上がすぐに頭打ちになる可能性が高いです。

そのため第三法則として付け加えたように、売上を拡大していくためには、複数の市場を第一、第二法則のセットで攻めることが求められます。

そのとき、既存の社内のリソースで戦えるのか、あるいはお金をかけてリソースを増強していくのか、という選択肢があります。

そこで必要な考え方が、次に示すアンゾフの成長マトリクスです。

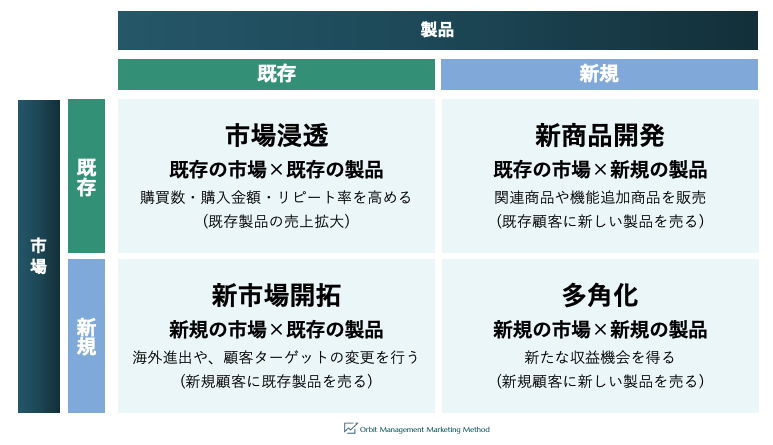

成長戦略は「アンゾフの成長マトリクス」に近い

アンゾフの成長マトリクスは、企業の成長戦略を「市場」と「製品」の2つの軸で4つのパターンに分類するフレームワークです。

既存市場に既存製品を投入する「市場浸透」、新規市場に既存製品を投入する「市場開拓」、既存市場に新製品を投入する「製品開発」、新規市場に新製品を投入する「多角化」があります。

このマトリクスを活用することで、自社がどの戦略を取るべきか、WEBマーケティングでどのようなアプローチをすべきかを明確にできます。

「新訳アンゾフの成長マトリクス」とは

しかし、実務の面ではこの理論は少し使いにくいというのが実情です。

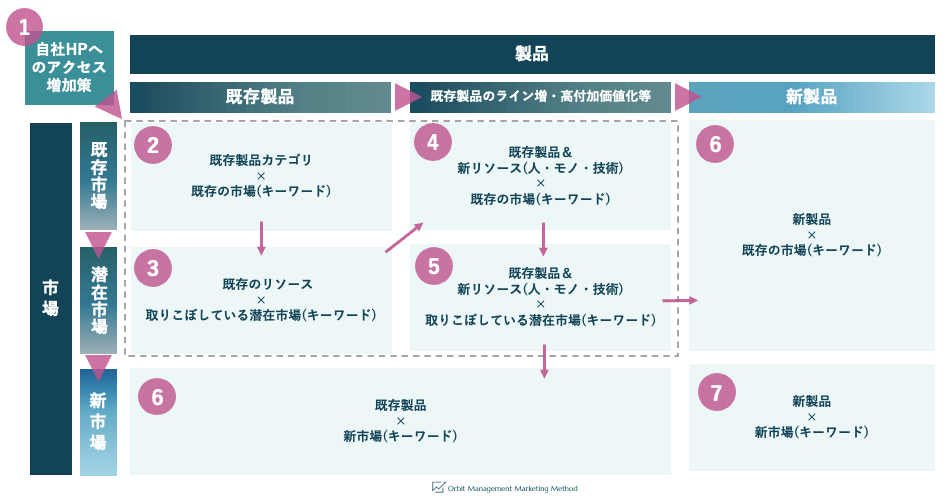

これまでのコンサルティングの経験上、以下のような「新訳アンゾフの成長マトリクス」として考えるとスムーズです。

「市場」カテゴリは、「既存市場」「新市場」に分類されていますが、その間に「潜在市場」という分類を置くとマーケティング施策がしやすくなります。

また、「製品」カテゴリは、「既存製品」「新製品」に分類されていますが、その間に「既存製品の製品ライン拡張・高付加価値化等」という分類を置きます。

企業が「新市場」や「新製品」に進出するには、組織や生産体制を大きく変える必要があり、上記の図で①から⑤のいずれかから⑥に移行するところで、非常に多くのコストが必要になります。

そのため、⑥に移行する前に、既存のリソースで新しい売上をつくることにチャレンジすべきという考え方です。

この、既存のリソースで潜在市場(既存市場に近い未開拓市場)を開拓していくのは、SEO対策、広告、SNS、ホームページを工夫することによって実施でき、実際にこの方式で売上アップを実現した例があります。

特にSEO対策では不可欠の概念で、検索ボリュームだけで対策するよりも効果があります。

なお、上記の図で、新市場に「キーワード」とありますが、これはSEO対策、広告運用、そしてホームページ上で、新市場としてターゲットにするセグメントが反応するキーワードです。

業界の特性・今後のトレンドを把握する

業界の特性や今後のトレンドを把握することは、WEBマーケティングを成功させる上で不可欠です。

例えば、日本では人口減少で多くのマーケットが縮小していくため、今まで通りにマーケティングを行っていても、マーケットの規模縮小に比例して自社の売上が減っていくのです。

自社が属する市場が縮小傾向

もし、自社が属するマーケットが縮小していく場合、前述の「新訳アンゾフの成長マトリクス」で述べたように、「同じリソースで少し違うマーケットから売上を増やす」ということが出来ないと、売上が減るということです。

「SEOの順位は上がって、コンバージョン率も改善されているのに売上が増えない」という現象が起きている場合、これに該当している可能性があります。

自社が属する市場が拡大傾向

一方、急激に市場規模が伸びている業界の場合、市場規模の伸びと自社の売上の伸びを比較する必要があります。

売上が仮に伸びていたとしても、市場の伸び率よりも自社の売上の伸び率が低い場合、マーケティング施策に問題がある可能性があります。

その場合は、早めにマーケティング施策の見直しをした方が良いでしょう。

早めに見直した方が良い理由は、市場の伸びよりも売上の伸びが大きい競合会社がいた場合、その競合会社が他社よりも稼いだ利益でどんどん商品やサービスに投資をしてくると、マーケティング施策の改善だけでは太刀打ちできなくなる可能性があるからです。

マーケティング施策の費用対効果の分析も必要

もしくは、市場の伸び率よりも自社の売上の伸び率が高い場合でも、マーケティング施策の費用対効果はしっかりモニタリングする必要があります。

例えば、市場が伸びていると広告をかければどんどん問合せが入るので、あまり効率性を考えずにコストの高い方法で広告運用を続けてしまっているケースがあります。

もし、競合他社がもっと効率的な方法でコストを抑えて問合せを獲得している場合、数年後には獲得している粗利に大きな差が出てきます。

そして、短期的には気が付かず、数年後に粗利で差を付けている競合会社が大きな投資をしてきた瞬間に、突然苦戦を強いられることになります。

そのため、いわゆるPEST分析や、市場の伸び率と自社の売上の伸び率の分析は実施しておいたほうが良く、今後予想されているトレンドも把握しておくことが重要です。

「差別化」とそれを活かすマーケティング戦略に必要な知識

マーケティングを正しい方向で進めるためには、基本的な理論やフレームワークへの理解も欠かせません。

これらを知らずに闇雲に施策を行うと、効果的な戦略を描けず迷走してしまう恐れがあります。

特に、前半の方で記述しているブランド構築のためには、「他社との差別化」が重要で、どのようにして差別化を図るかを知っておいた方が良いでしょう。

よくあるのは、自社の魅力が何かわかっていないケースです。

お客様が何を評価して購入しているのか、あるいは何が評価されなくて購入されていないのかが認識できていないということです。

当社がご相談を受ける企業においても、ホームページやLP、広告などで何を訴求すべきかをヒアリングしても答えがないケースは非常に多いです。

ここでは、Orbit Managementがクライアントのコンサルティングを行う上で、意識している理論をご紹介します。

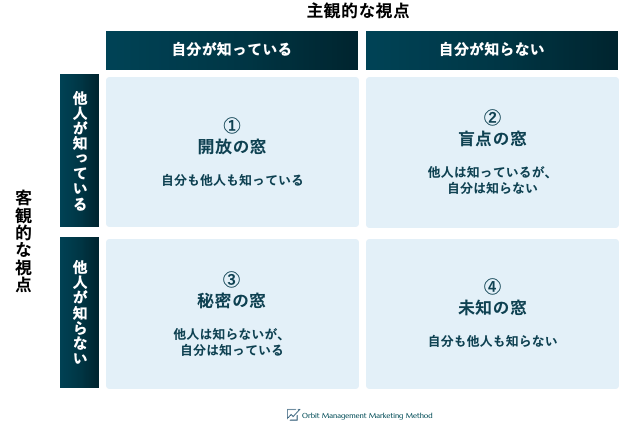

ジョハリの窓

ジョハリの窓とは、自己と他者から見た自己像を4つの窓に分類し、自己理解を深めるための心理学モデルです。

WEBマーケティングにおいては、自社や自社の商品・サービスを客観的に見つめ直すツールとして活用できます。

顧客が自社をどのように見ているのか(盲点の窓)を理解することで、これまで気づかなかった課題や強みを発見し、より効果的なコミュニケーション戦略を練ることができます。

ジョハリの窓は、具体的には以下の4つの窓です。

- 「開放の窓」:自分も他人も知っている

- 「盲点の窓」:他人は知っているが、自分は知らない

- 「秘密の窓」:他人は知らないが、自分は知っている

- 「未知の窓」:自分も他人も知らない

WEBマーケティングの「ジョハリの窓」の活用方法

マーケティングにおいては、①の「自分が知っている、他人が知っている」ところも疑う必要があります。

ユーザーが認識している自社の魅力と、自社が認識している魅力が食い違っているケースは多いです。

したがって、WEBマーケティングの現場では、ジョハリの窓のそれぞれを以下のように検討していくことになります。

- 「開放の窓」:消費者が考える自社の魅力と自社が考える自社の魅力が正しいか

- 「盲点の窓」:自社が気がついてない消費者からの魅力は何なのか

- 「秘密の窓」:消費者の関心を喚起する言葉は何か(何のキーワードで訴求するか)

- 「未知の窓」:他社がやっていて、自社がやっていない分野がないか(自社も取り入れれば売れるものはないか)

分析作業の注意点

前述の分析・検討を行うに当たって、具体的には以下のような形で明らかにしていくことになるでしょう。

- お客様からのアンケート、ヒアリングから明らかにする

- 競合会社と比較して何が強くて何が弱いのかを明らかにする

- 自社のアクセスデータや問合せ内容から、消費者の関心が高いものを明らかにする

WEBマーケティングの分析を行う場合、3つ目の自社のデータのみを分析することがありますが、これだけでは不十分です。

何故ならば、差別化戦略が全く出来ておらず、広告などの訴求の軸が一定ではなく、ホームページの動線の工夫や改善もしていないという状況で、自社データのみをいくら分析しても統計データとしてはあまり役に立たないからです。

そのため、他社分析を行わずに、時間をかけてアクセス数やクリック率などのデータ、ヒートマップなどの解析を行うのは無駄な作業になることが多いでしょう。

3C分析と戦略策定

3C分析とは、戦略作成プロセスのところでも記載しましたが、市場環境を「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の三つの視点から整理するフレームワークです。

顧客ニーズや市場動向を起点に、競合との差別化要因を把握し、自社の強みを活かした戦略を導き出すのが目的です。

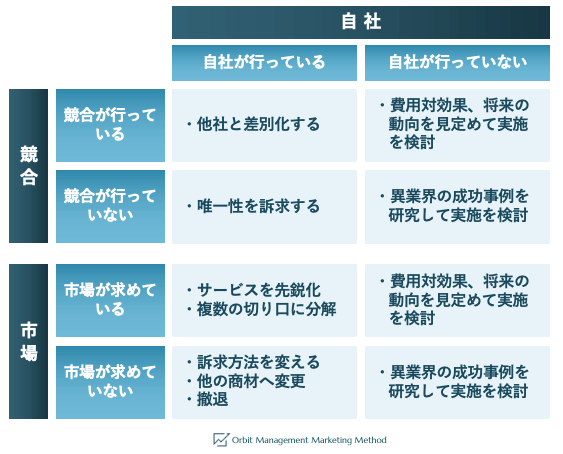

3C分析の施策決定マトリクス

3C分析にはいろいろな活用方法がありますが、Orbit Managementでは、自社を軸に2つのマトリクスを作成し、自社と競合、自社と顧客との関係をそれぞれ分けて施策を検討します。

前述のジョハリの窓と3C分析を合体させたような考え方で、これを「3C分析の施策決定マトリクス」と呼んでいます。

これを行う理由は、3C分析をバラバラに行っても、定性的な客観的事実が出てくるだけで、そこから何を導きだすかが見えにくいためです。

定性的な客観的事実よりも、「相対的な」立ち位置を明らかにし、「市場や競合との関係」の中から次の戦略を導き出すべきでしょう。

クロスSWOT分析との違い

上記の3C分析施策決定マトリクスは、クロスSWOT分析に近い方法ですが、クロスSWOT分析は、競合や消費者の存在が抽象的になりがちです。

テレビや新聞などのマス広告の時代はそれでも良かったかもしれませんが、WEBマーケティングは「特定の市場セグメント」で「特定の競合に対して差別化」していかないと勝てません。

そのため、この3C分析の切り口の方がより具体的な施策を導き出しやすいと言えます。

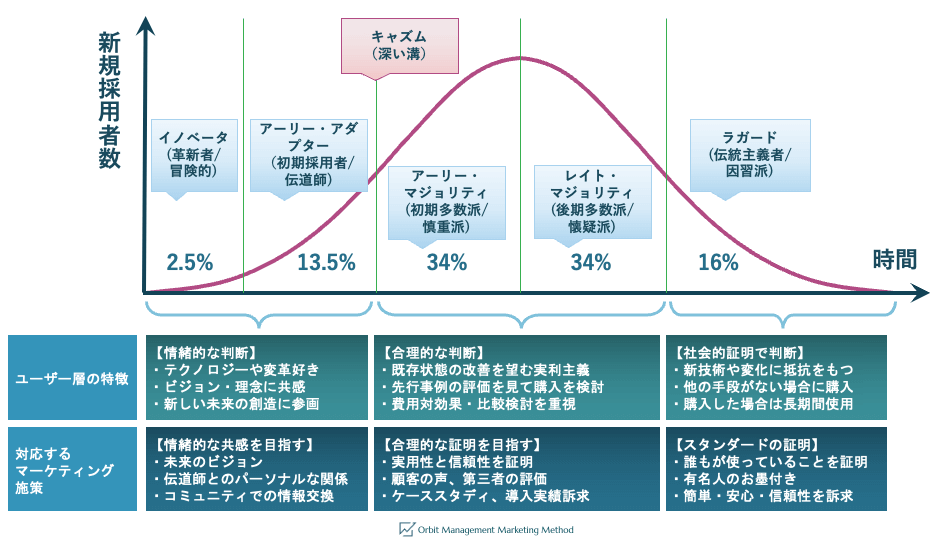

イノベーションの普及理論

イノベーションの普及理論は、E.M.ロジャーズが1962年に提唱したもので、ある新しい技術やアイデアが、社会にどのように広まっていくかを説明するものです。

イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードという5つの層に分けられます。

この研究はあくまでも新しい技術やアイデアに対するものですが、商材(商品・サービス)に対しても当てはめて考えることができます。

何故なら、ほとんどの商材は従来のものに新しい付加価値や独自の訴求を加えて販売されているため、ある意味で新しい技術やアイデアとも捉えられるためです。

イノベーションの普及理論における消費者層の特徴

このイノベーションの普及理論で分類されているそれぞれの層には、異なる特徴や行動傾向があります。具体的に見ていきましょう。

イノベーター

特徴:新しいもの好き。リスクを恐れずに試す冒険的層。

行動傾向:自ら情報を集め、最先端の商品やサービスをいち早く体験。

役割:新しいものを世の中に最初に持ち込む「火付け役」。

アーリー・アダプター

特徴:流行に敏感で、社会的影響力が大きい。オピニオンリーダー。

行動傾向:リスクをある程度許容しつつ、実用性や価値を見極めて採用。

役割:周囲に影響を与え、イノベーションを広める「伝導者」。

アーリー・マジョリティ

特徴:慎重派。多くの事例や成功例を確認してから導入する。

行動傾向:新しいものには興味があるが、リスクは避けたい。

役割:この層に普及すると、市場において「主流化」する。

レイト・マジョリティ

特徴:懐疑的。社会全体での普及が進んでから、しぶしぶ採用。

行動傾向:コスト低下や利用事例の増加など、安心できる条件が揃ってから動く。

役割:イノベーションを「完全に大衆化」させる。

ラガード

特徴:伝統を重視し、新しいものに最も抵抗する。

行動傾向:周囲が完全に移行してから、やむなく導入する。

役割:普及の最後を担う。時には導入しない場合もある。

イノベーションの普及理論とWEBマーケティング

これらの層はそれぞれ特性が異なるため、WEBマーケティングにおいては、自社の商品やサービスがどの段階にあるかを把握し、それぞれの層に合わせたコミュニケーション戦略を立てることが重要です。

ただし、5つの層に対して細かく対応するというよりは、次に示すキャズム前、キャズム後という段階に分けたほうがシンプルです。

なお、「ラガード」に関しては、多くの場合は無視して考えることになります。

キャズムとは

キャズムは、ジェフリー・ムーアが1991年に提唱した概念で、上記のアーリー・アダプターとアーリー・マジョリティとの間には大きな溝(キャズム)があるということで、具体的には以下のように示しました。

- アーリーアダプター:新しい技術やコンセプトに価値を感じて採用する。リスク許容度が高い。

- アーリーマジョリティ:実用性や信頼性を重視。多数派が使っている安心感がないと採用しない。

キャズムの前と後では顧客が真逆の思想をもっており、同じようにマーケティングを行うと失敗するとされています。

キャズム前の顧客に対しては、共感など情緒的で感性に訴求するマーケティングが求められ、キャズム以降の顧客に対しては、実用性や第三者からのプラスの評価などの理性への訴求が商材やマーケティングに求められます。

実際の現場では、ホームページやLP(ランディングページ)をつくる際に、感性に訴求するか、それとも理性に訴求するか?という議論になるときがあります。

このイノベーションの普及理論を応用すると、商材を多くのマーケットに浸透させ売上を増やしていくためには、両方必要だということになります。

また、どちらへの訴求も完璧に出来た上で、それでも市場に浸透しない(売上が増えない)場合は、その商材自体がマーケットに受け入れられないか、訴求の切り口が間違っていたということになるでしょう。

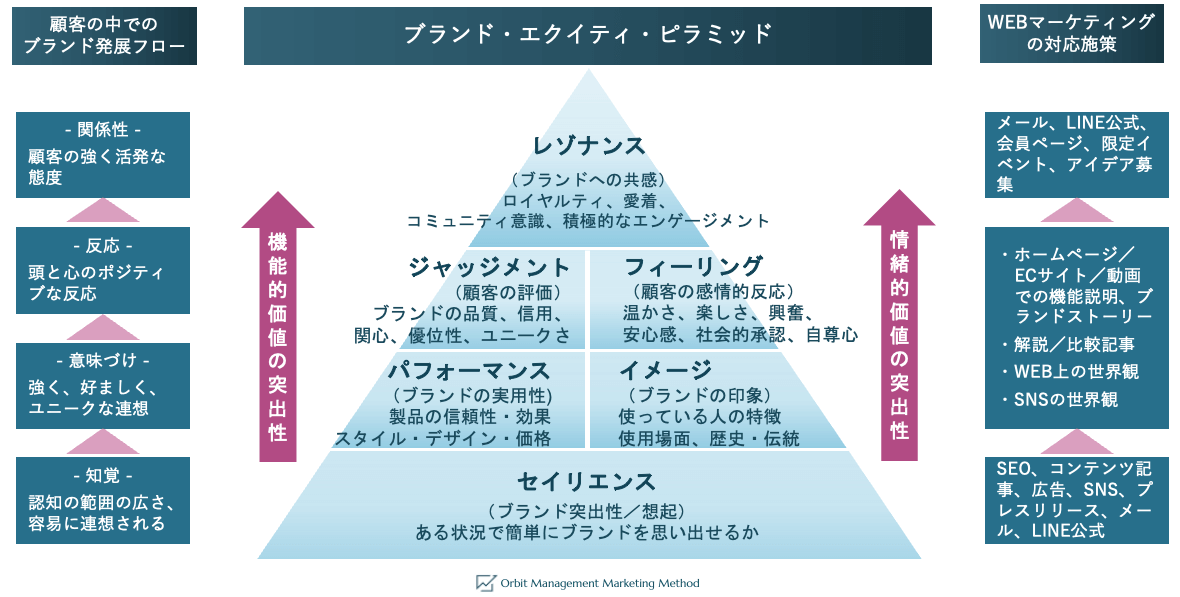

ブランド・エクイティ・ピラミッド

ブランド・エクイティ・ピラミッドとは、ケビン・レイン・ケラーが提唱したもので、ブランドが顧客の心の中に築き上げる価値を、階層的に示したモデルです。

ブランド・エクイティ・ピラミッドとは

以下の図に示すように、ブランド・エクイティ・ピラミッドの一番下の階層は「知覚」で、顧客がブランドを認知している状態です。

そこから「意味付け」、「反応」、「関係性」と進むにつれて、顧客との結びつきが深まります。

このピラミッドを意識することで、自社のブランドがどの段階にあるかを把握し、次のステップに進むための施策を計画できます。

ピラミッドの底辺:セイリエンス

まずは、ブランドを知ってもらうこと、認知度を高めることが必要です。

セイリエンスは単なる「目立つこと」ではなく、顧客の頭の中に「いつ、どのようなときに思い出されるか」という、ブランドの存在感と想起の質を意味します。

「炭酸飲料が欲しいときにコカ・コーラを想起」、「寒い夜にクノールのスープ想起」のように、顧客が何か課題を感じるシチュエーションや何らかのニーズがあるときにそのブランドを連想させられるか、ということです。

顧客の頭の中に、いかにそのブランドが深く、そして広く定着しているかを表す概念です。

大企業の場合は、テレビCMなどのマス広告がメインになるでしょう。

マス媒体にマーケティング費用を投下できない場合は、SEO対策、広告、SNSのほか、プレスリリースなどを活用して知ってもらうことが求められます。

一方で、消費者の「想起集合(買う候補リスト)」に入ることが目標でもあるため、覚えやすいブランド名、ロゴであることも求められます。

ピラミッドの意味づけ・反応の左側:パフォーマンス・ジャッジメンド

ブランドが認知された後、顧客は「このブランドは何ができるのか」「どんな気分にさせてくれるのか」という機能的価値と情緒的価値を評価します。

この段階では、製品やサービスの品質、デザイン、そして顧客体験全体を通じて、ブランドの約束を具体的に示します。

ピラミッドの左側は、そのブランドに対する「品質が良い」「信頼できる」「優れている」といった理性面の評価を得るための訴求になります。

ケビン・レイン・ケラーは、以下の5つの要素を挙げています。

- 主要な成分とそれを補う特徴

- 製品の信頼性、耐久性、サービス性

- サービスの効果、効率、サービスとの共感

- スタイルとデザイン

- 価格

しかし、これらの項目に従って自社の商品・サービスの内容を書き出したとしても、あまり意味がないかもしれません。

強いブランドを構築するには、それぞれが、もしくはいずれかが「圧倒的」と形容されるものであることが求められると思います。

本ページで「差別化が重要」であることをいくつかのパラグラフで言及しているとおり、あくまでも、上記の1〜5の内容が競合他社に対して優位性を持っている必要があります。

WEBマーケティングで、ある程度肉付けしたり、際立たせて訴求することはできますが、商材自体に圧倒的な差がつけられているとマーケティングの成果は厳しくなります。

逆に言えば、商材で圧倒的な差を付けたうえで、優れたWEBマーケティング施策を行うと確実に売上を増やすことができます。

売上を何倍にもするケースでは、「商材の力」✕「WEBマーケティングの力」が大きくなっています。

ピラミッドの意味づけ・反応の右側:イメージ・フィーリング

ピラミッドの右側は、そのブランドを利用することによる「楽しさ」「安心感」「自尊心」など感情的なつながりへの訴求とその評価になります。

ケビン・レイン・ケラーは、ブランドイメージのところで、以下の4つの要素をあげています。

- ブランドの使用者のプロフィール(どんな人か)

- 購買状況と使用状況(シチュエーション・時点)

- パーソナリティと価値(モダン、誠実など)

- 歴史、伝統、経験

ここでは、いろいろな切り口を通じて顧客の感情や気分に働きかけますが、一言で表現すると「何らかの一貫した世界観」と言えます。

企業は、あらゆる市場セグメントを支配することができません。中小企業であれば、尚のことターゲットのセグメントを小さくする必要があります。

そうしたときに、限られたリソースでいろんな面を見せすぎると、どれもが薄くなり、このブランド・エクイティ・ピラミッドの底辺のセイリエンス「突出性」が失われます。

そうすると、どの場面でも想起されないという事態に陥ります。

ブランドの哲学、開発者の想い、こだわり、理想などを、あらゆる切り口で表現していく。それが、ブランドの「歴史・伝統・経験」「パーソナリティと価値」をつくり、共感する人が購入して「使用者のプロフィール」「購買状況・使用状況」となっていくのです。

実際に、WEBマーケティングを行ってうまくいくのは、クライアントの「哲学、想い、こだわり、理想」などがはっきりしているケースであり、苦戦するのはその逆です。

そのため、WEBマーケティングというのは、SEO、広告、SNSだけを形だけやっていてもうまくいかないことがほとんどです。

このブランドのパラグラフに出てくるような、商材の差別化、ブランドの世界観をうまく見せていく、ということまで遡って改善していかないと、売上が増えません。

コンサルティング会社に委託している場合は、この上流工程の改善も含めて支援してもらわないと、成功する確率が高まらないでしょう。

ピラミッドの上部:レゾナンス

この段階では、ブランド認知度を高め、感性と理性への訴求が成功し、ブランド・ロイヤルティや愛着が醸成され、以下のようにリピート購入や他者への紹介といった行動を掻き立てる状態になります。

- 強い愛着(ロイヤルティ): 競合他社に乗り換える可能性が低くなり、継続的に購入するようになります。

- 熱心な推奨(アドボカシー): 自ら積極的にSNSや口コミでブランドの良さを広めてくれます。

- 積極的な関与(エンゲージメント): ブランドのイベントに参加したり、コミュニティで活動したりします。

顧客がレゾナンスの段階に至るためには、機能的価値(商品の品質や利便性)と情緒的価値(ブランドの世界観やストーリー)が十分に満たされていて、「ブランドの約束」が守られ、「予想以上の体験を継続的に得られる」という期待が醸成される必要があります。

ブランド・エクイティ・ピラミッドを活用したWEBマーケティング戦略

この理論を応用したマーケティング戦略は、イノベーションの普及理論と似ているところがあります。

イノベーションの普及理論とブランド・エクイティ・ピラミッドのいずれも、感性/理性の両方への訴求が必要だとしています。

双方の理論に対するWEBマーケティング施策をまとめると、以下のようになり、いずれも、ホームページ、LP、広告、SEO記事、SNS、動画などを活用した施策になります。

キャズム前

- 未来のビジョンや開発ストーリーを語る

- (圧倒的な)商材の機能・性能・便益をしっかりと訴求する

- 価格優位性があれば価格も訴求の対象にする(ない場合は前面に出さない)

- スタイル・デザインを訴求する

- ブランド利用者の特徴・歴史や伝統(世界観)の訴求

- インフルエンサーとの協業

キャズム後(HP,SNSでの訴求)

- 顧客の声・導入事例・成功事例・ケーススタディを紹介

- 体験の機会の提供

- 「〇〇の使い方」「〇〇を徹底解説」などのコンテンツ(記事・動画)を制作

- メディア掲載・受賞歴・第三者の評価の紹介

- 既存顧客に対するご紹介キャンペーン

WEBマーケティングのツール

WEBマーケティングを効率的かつ効果的に行うためには、各種ツールの活用が欠かせません。

以下に、主要な目的別に代表的なツールを紹介します。

アクセス解析ツール

アクセス解析ツールは、ウェブサイトに訪れるユーザーの行動を分析し、サイト改善のためのヒントを得るためのものです。

訪問者数、ページビュー数、滞在時間、離脱率など、様々なデータを収集・分析することで、サイトの課題を特定できます。

Google アナリティクス

Google アナリティクスは、ウェブサイトのアクセス状況を詳細に分析できる、Googleが提供する無料のツールです。

リアルタイムのアクセス状況、ユーザーの属性、流入元、コンバージョン率など、多岐にわたるデータを取得できます。

ウェブサイト改善の根拠となるデータを集める上で、最も広く利用されているツールの一つです。

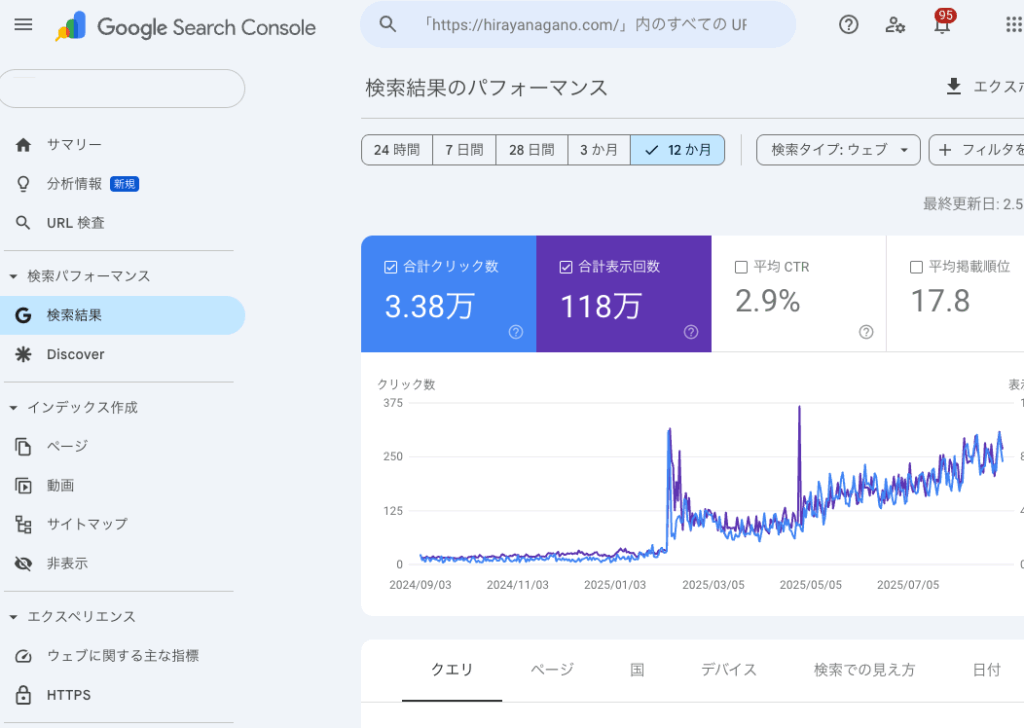

Google サーチコンソール

Google サーチコンソールは、Google検索におけるウェブサイトの掲載順位や、クリック数、表示回数などのデータを取得できる無料ツールです。

検索キーワードごとのパフォーマンスを把握したり、サイトの技術的な問題を特定したりすることができます。

SEO施策の効果を測定し、改善点を見つけるために不可欠なツールです。

Google Looker Studio

Google Looker Studio(旧Google データポータル)は、GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールなど、複数のデータソースを統合し、視覚的に分かりやすいレポートを作成できる無料ツールです。

複雑なデータをグラフや表にまとめて、チーム内で共有したり、経営層に報告したりする際に非常に役立ちます。

Google スプレッドシート

Google スプレッドシートは、データの集計や分析、共有に便利な表計算ツールです。

APIを利用して各種ツールからデータを自動で取得したり、グラフを作成したりすることができます。

複数のデータを組み合わせて分析する場合や、カスタムレポートを作成する際に活用できます。

WEBサイト内解析ツール

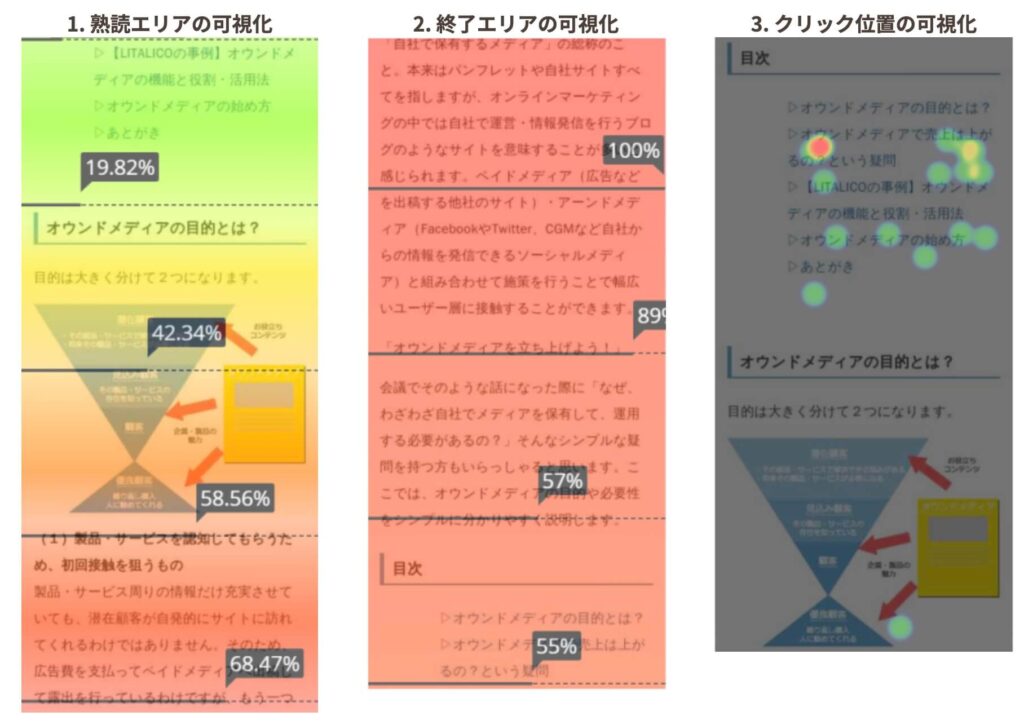

WEBサイト内解析ツールは、ユーザーがウェブサイト内でどのように行動しているかを可視化するものです。

ヒートマップなどが代表的で、クリックされた場所やスクロールの深さなどを把握できます。

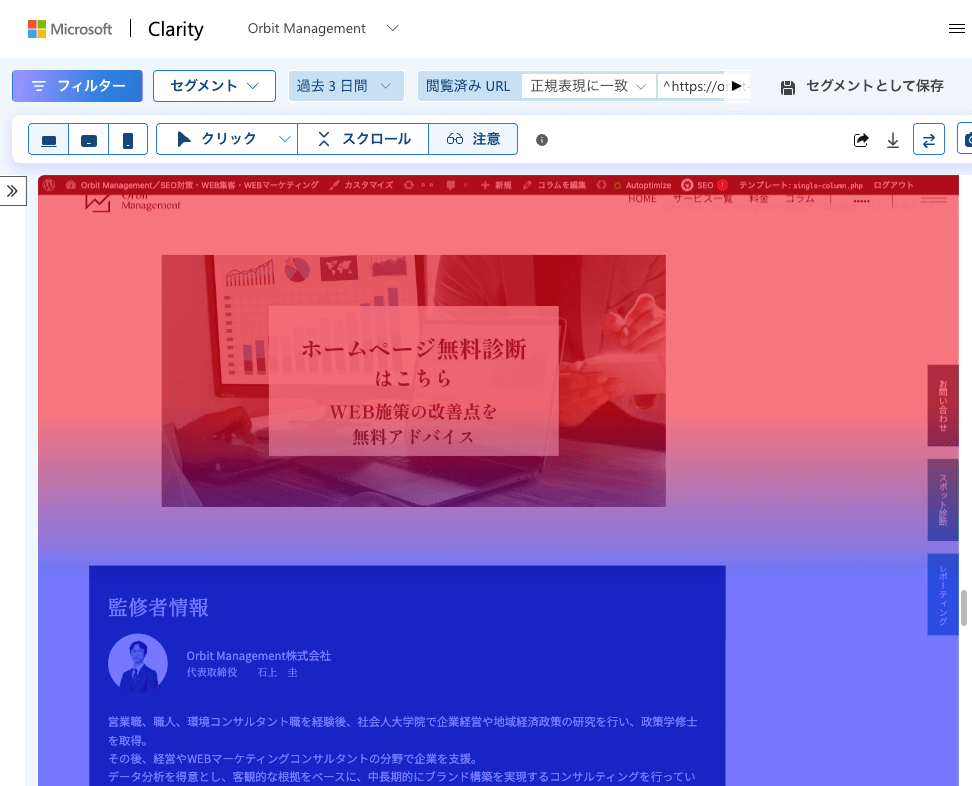

Microsoft Clarity(ヒートマップ)

Microsoft Clarityは、ウェブサイトのヒートマップ分析とユーザー行動の記録を無料で提供するツールです。

ユーザーがどの場所をクリックしたか、どこまでスクロールしたかなどを視覚的に表示することで、ユーザーの関心が高いエリアや、改善すべきポイントを直感的に把握できます。

ミエルカ ヒートマップ

ミエルカ ヒートマップは、ウェブサイトのユーザー行動を分析するヒートマップツールです。

クリック、スクロール、マウスの動きなどを可視化し、ユーザーがコンテンツをどのように消費しているかを詳細に分析できます。

出典:ミエルカ ヒートマップ

SEO分析・競合分析ツール

SEO分析・競合分析ツールは、自社のウェブサイトのSEO状況や、競合他社の施策を分析するためのものです。

キーワードの順位変動、被リンクの状況、コンテンツの評価などを調査できます。

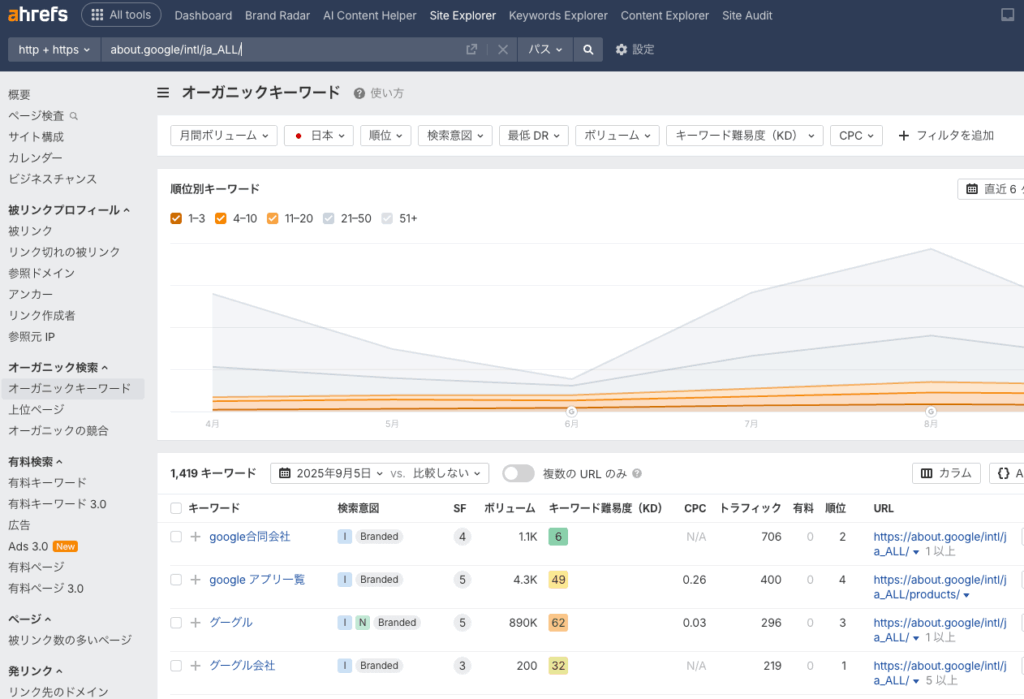

Ahrefs

Ahrefsは、被リンク分析、キーワード調査、競合サイト分析など、SEO施策に不可欠な機能を提供する有料ツールです。

自社のサイトにどのくらいの被リンクがあるか、どのようなキーワードで上位表示されているかなどを詳細に分析できます。

出典:Ahrefs

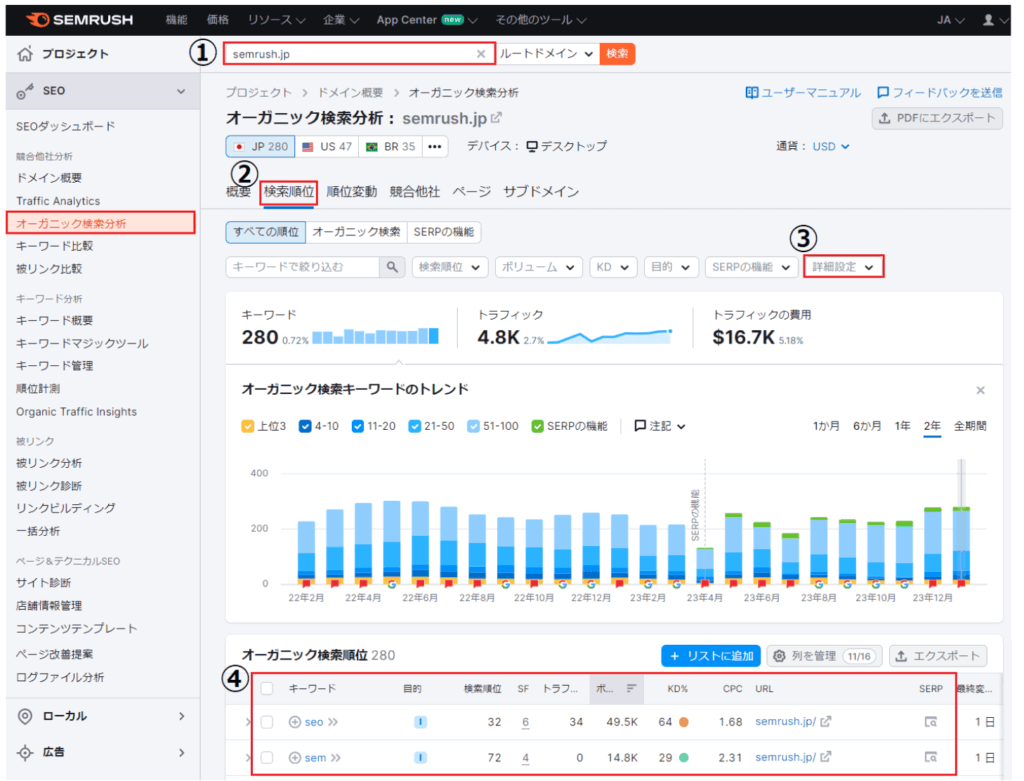

SEMrush

SEMrushは、SEO、リスティング広告、コンテンツマーケティングなど、幅広いデジタルマーケティング施策をサポートする多機能ツールです。

競合サイトのキーワード戦略や広告出稿状況を把握したり、自社のコンテンツ改善のヒントを得たりすることができます。

出典:SEMrush

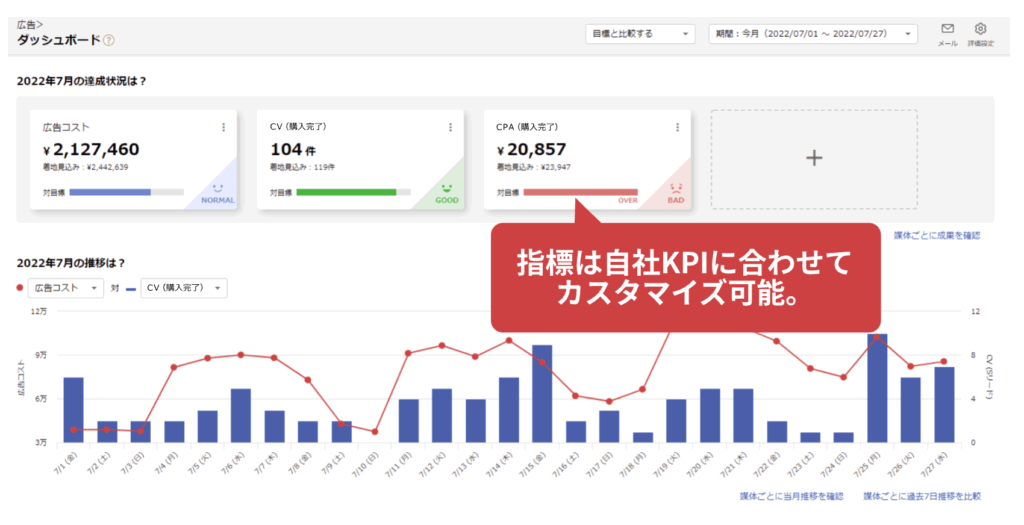

広告分析ツール

広告分析ツールは、WEB広告の効果を測定し、広告費用対効果(ROAS)を最大化するためのものです。

クリック数、コンバージョン数、CPA(顧客獲得単価)などを詳細に分析できます。

アドエビス(AD EBiS)

アドエビス(AD EBiS)は、様々な広告媒体のデータを統合し、広告効果を正確に測定するマーケティング効果測定ツールです。

どの広告が最終的なコンバージョンに貢献したかを可視化し、広告予算の最適配分を可能にします。

出典:アドエビス

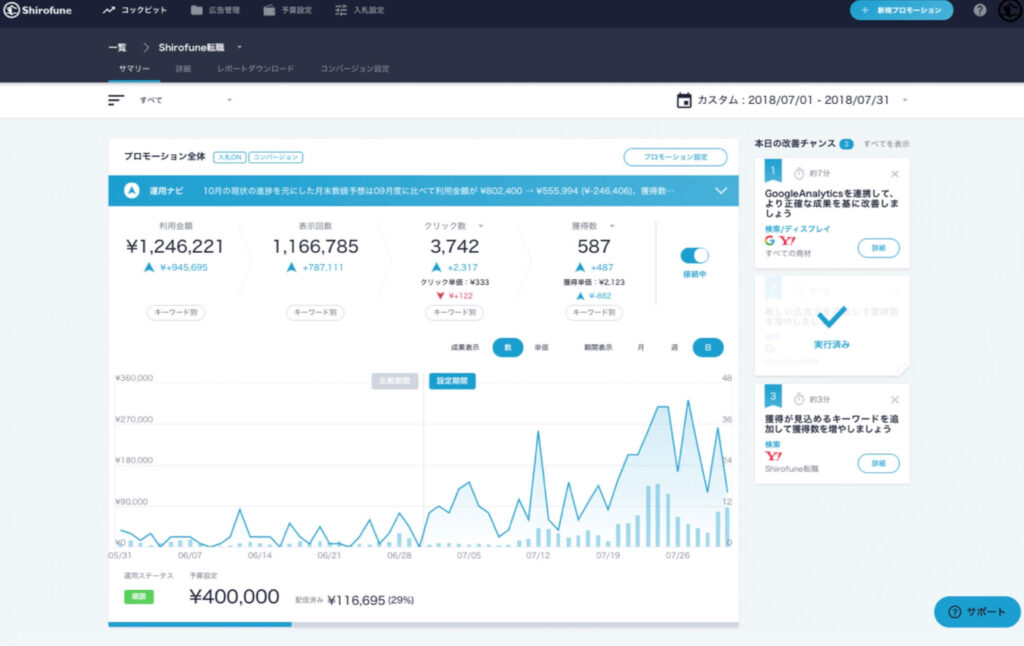

Shirofune(シロフネ)

Shirofune(シロフネ)は、リスティング広告の運用を自動化・効率化するツールです。

キーワードの追加や入札単価の調整、広告文の最適化などを自動で行うことで、広告運用担当者の負担を軽減し、広告効果を向上させます。

出典:Shirofune

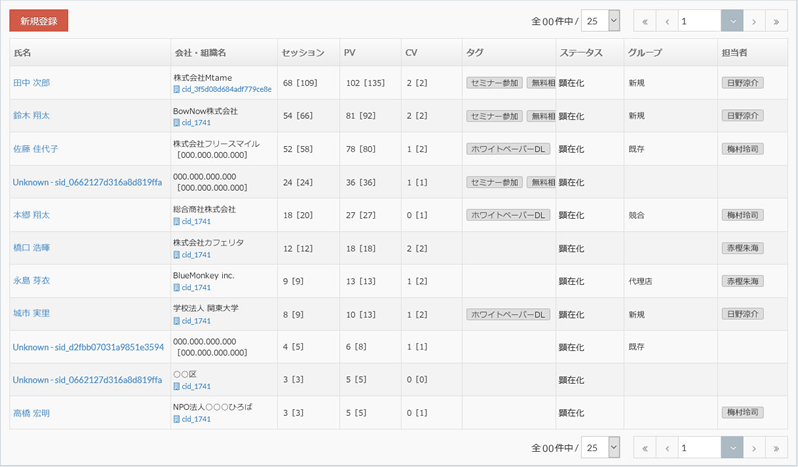

見込み客管理(MA)ツール

見込み客管理(MA)ツールは、リード(見込み客)の獲得から育成、そして顧客化までの一連のプロセスを自動化・効率化するためのものです。

BowNow

BowNowは、シンプルで使いやすい国産のMAツールです。

ウェブサイトに訪れた匿名ユーザーの行動を可視化し、見込み客へと育成するための施策を自動化できます。

特にBtoB企業の見込み客管理に強みがあります。

出典:BowNow

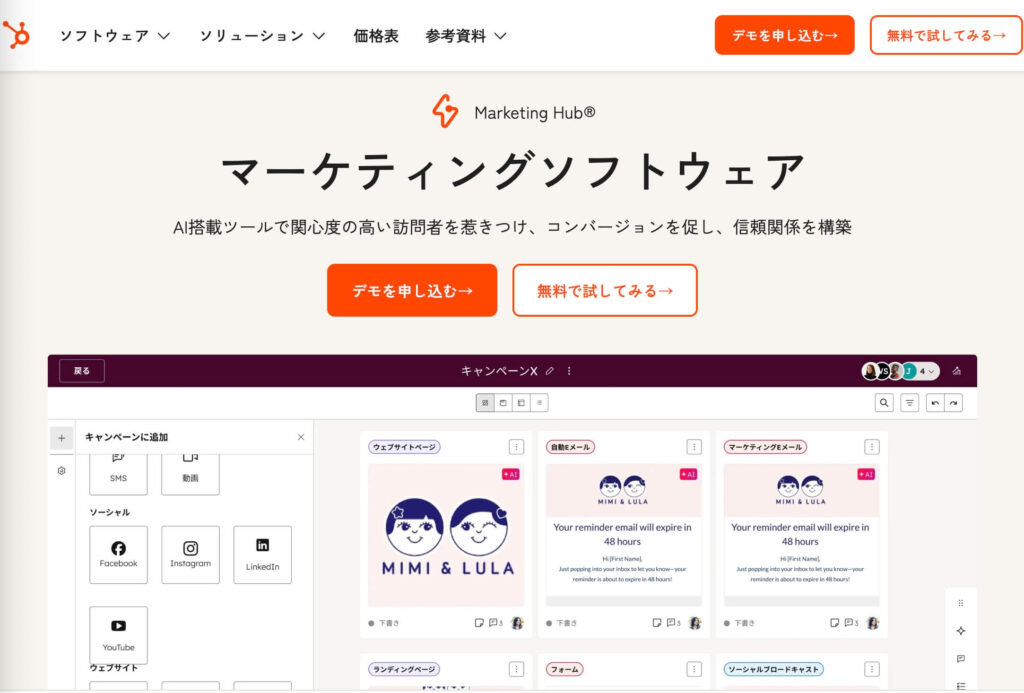

HubSpot

HubSpotは、MA(マーケティングオートメーション)、SFA(営業支援)、CRM(顧客関係管理)など、幅広い機能を統合したツールです。

見込み客の管理から、メールマーケティング、SNS管理、顧客サポートまで、マーケティングとセールス活動を一元管理できます。

出典:HubSpot

WEBマーケティングの注意点

WEBマーケティングを進める上では、いくつか気を付けておきたいポイントがあります。

以下に、ありがちな失敗要因や注意点を挙げます。

「誰に、何を、どのように」では失敗する

WEBマーケティングを始める際に、「誰に、何を、どのように」などのようなフレームワークで考えることがあります。

「誰に」市場セグメントやターゲットに、「何を」は商品・サービス、ブランド・エクイティ、「どのように」は流通方法やブランドアセットの訴求などが対応しており、この3つの要素を埋めると、自ずとマーケティングが成立する形になっています。

しかし、このアプローチだけでは失敗する可能性が高いです。

なぜなら、このページで何度も記載しているとおり、WEBマーケティング、マーケティングにおいては、他社との差別化が上手にできていないとあらゆる施策がうまく進められないのですが、このフレームワークではその視点が欠けているためです。

「誰に、何を、どのように」は、埋めようと思えばいくらでも埋められますが、エッジが効いているかをしっかり確認しましょう。

作れば売れる時代であればこれでも問題なかったと思いますが、現代のようなマーケティング戦国時代では、「誰に、どんな感動を与える?、どうやって?」くらいのフレームワークで考えた方が良いでしょう。

WEBマーケティングコンサルティング会社の当たり外れ

外部のコンサルティング会社に依頼する場合、その会社が本当に自社の課題を理解し、適切なソリューションを提供できるかを見極めることが重要です。

SEO対策だけ、コンテンツの制作だけ、WEB広告の運用だけ、ホームページの修正だけ、など末端のWEBマーケティング施策だけを一生懸命行っていても、他が間違っているとうまくいかないのです。

そのためコンサルタント会社は、アクセスデータや販売実績、他社の動向などから、STPのポジショニング、全体戦略のプラン、狭義のマーケティングの4P戦略にまで示唆出しができることが望ましいでしょう。

特に重要なのは、市場ニーズのくみ取り、競合他社との差別化です。

これらを自社で行うか、あるいはコンサルティング会社と一緒に行うか、どちらかの方法でこの2つをしっかりと実行・実現していくことが、マーケティングの必要になります。

WEBマーケティングは外注か内製化か

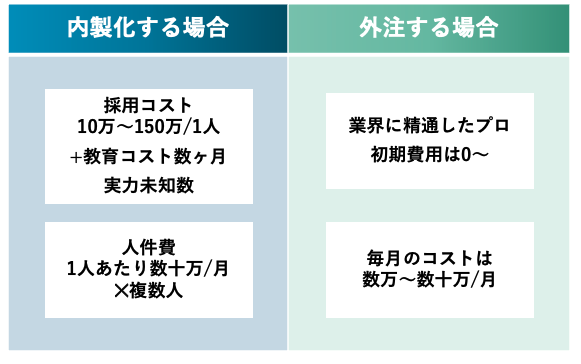

外注か、内製化で悩む企業は多いと思いますが、基本的に外注をおすすめします。

理由は、WEBマーケティング業界のトレンドの変化は激しく、自社のデータだけを見ていても業界全体のトレンドや動向がわからず、結局専門家に相談しないと打破できない状況に陥るためです。

せっかく採用コストや教育コストの投資をして、毎月の人件費を払っているのに、有効な戦略を打ち出せるとは限りません。

外部のコンサルタントと、持っているノウハウと委託費用を考えると、外注した方が費用対効果は高いでしょう。

ある程度の規模の企業の場合、外部のコンサルタントなどの専門家に戦略の上流工程を相談し、具体的な施策の部分を内製化するのは問題ありません。

WEBマーケティングコンサルティング会社の選び方

WEBマーケティングを成功させるためには、自社に最適なコンサルティング会社を選ぶことが非常に重要です。

一般的には、WEBマーケティングといってもSEO対策、広告運用、SNS広告運用、サイト制作会社に分かれています。

まずは、自社の課題と合致しているかを確認します。

それぞれバラバラに委託する場合、WEB戦略の整合性、一貫性が失われるため、注意が必要です。

全体の統合的なマーケティングを希望される場合は、トータルでWEBマーケティングを行っている会社に相談しましょう。

次に、実績や成功事例を具体的に確認し、自社と類似した業界や課題を解決した経験があるかを見ます。

SEOや広告の「施策はできる」けれども、「クライアントの売上を増やす」ことができているかどうかは別問題です。

実績は、「何社行っているか」ではなく、「売上を◯倍にした事例が何社あるか」という視点で確認することをおすすめします。

もし、WEBマーケティングに専門的に取り組みたいと考えているものの、社内に十分なリソースがない、あるいは外部のコンサルティング会社に依頼してもうまくいかないといったお悩みがある場合は、Orbit Management にご相談ください。

Orbit Managementは、経営コンサルティングの知見を持つ専門家が、WEBマーケティング施策の運用や代行だけでなく、経営課題を起点とした上流工程からの戦略立案をサポートします。

ウェブサイトへの集客だけでなく、売上アップ、事業成長への貢献、中長期的なブランド構築を強みとしています。

− Google・公的なサイト等のWEBマーケティング関連情報 −

- 【Google】Google検索セントラル:SEOとは

- 【Google】Google検索セントラル:SEOとGoogle検索に関する最新情報

- 【bing】Microsoft Bing:Webmaster Tools

- 【統計データ】Statcounter:日本国内の検索エンジンシェア

- 【統計データ】Google Trends :「SEO対策」等検索キーワードの人気度動向

- 【事例】経済産業省「ミラサポplus」:事例から学ぶ「WEBマーケティング」

- 【職業関連】厚生労働省 職業情報提供サイト「jobtag」:Webマーケティング(ネット広告・販売促進)